街頭テレビに群がる大勢の人々

町の中だけではない。団塊の世代の子どもたちは学校にもあふれていた。教室が足りず、引き揚げた進駐軍が使っていたかまぼこ型の簡易兵舎は再利用され学校の教室になっていた。教室不足から、授業を午前中に受けるクラスと午後から受けるクラスを分けての「二部授業」も行われた。

紙芝居は毎日のように、町の中の魚屋さんの奥にあったおじさんの家に見に行った。魚屋をしている店の脇の細い通り道を奥へ行くと6畳ほどの板の間があった。10円銅貨を渡すと、水飴か煮スルメをもらえた。

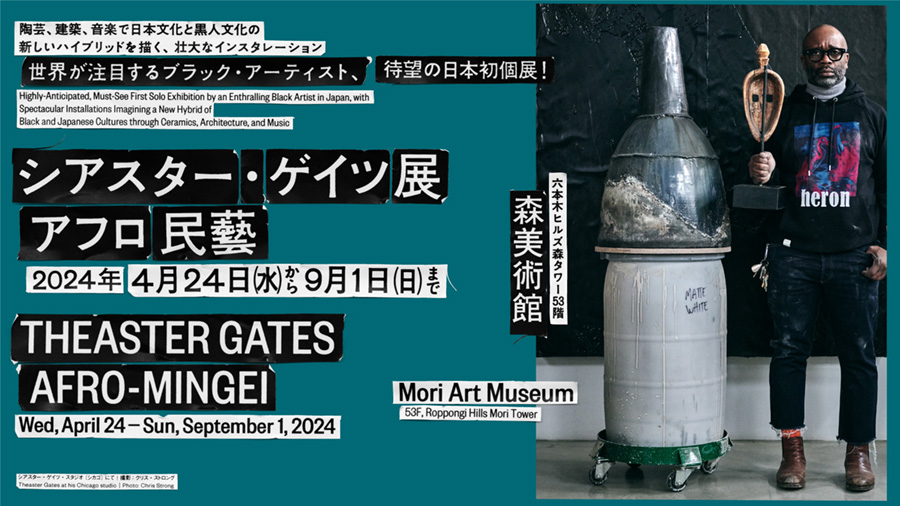

街頭テレビには大勢の人たちが見入った。日本で、テレビ放送が始まったのは昭和28年2月、NHK東京で、続いて同年8月、日本テレビと続い た。街頭テレビは、テレビ放送の普及・PRも兼ねて全国各地に設けられた。北島の写真は、商店街に設けられた街頭テレビの光景を捉えている。力道山とシャープ兄弟のレスリングだったのか、それとも……。

幼い私は、自宅近くの公園に走った。公園内に設置されたブラウン管テレビの前は大勢の人が詰めかけていた。画面の中で西鉄ライオンズ(西武ライオンズの前身)のエース稲尾和久、南海ホークスの宅和本司が投げ合っていたのか。いや、アンダーハンドの杉浦忠だったかもしれない。西鉄 は、巨人を追われるようにやってきた三原脩監督に率いられていた。バッターには、中西太、豊田泰光、仰木彬らがいた。なんといっても、昭和31 年から昭和33年まで3年連続、日本シリーズで巨人を下し日本一となっていた。最後の年は、3連敗のあと4連勝。稲尾は4勝を挙げ、「神様、仏様、稲尾様」と言われた。野武士軍団と呼ばれた選手たちの戦いに、熱い声援が続いていた。博多の街頭テレビの人気には、そんな時代背景もあった。中央(東京) に対して、地方のパワーを誇れることのできた時代であった。地方に存在感があった。

手作りのどくろの面をかぶった少年たちは、人気テレビ映画「月光仮面」ごっこをやっていた。「正義の味方」に人気があった。「正義」を、みんなが 探していた。町のどこもが子育ての場だった昭和30年代は、生きている実感が町の中に漂い、無欲、無心、ひたむきに生きた時代だった。人間の中で人間を知ることができた。

そうした一方、昭和31年の経済白書は「もはや戦後ではない」と書いてい る。神武景気の始まりでもあった。白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機という家電が「三種の神器」とされた。朝鮮戦争に続く東西冷戦、日米安全保障条約の改定で米国頼み、欧米の価値観を求めながら東京オリンピックをめざしていたニッポンは、欧米の経済合理主義にあこがれ、モノ・カネが顔を効かす効率優先社会、競争社会へとまっしぐらに進んでいく。水俣病、イタイイタイ病といった環境破壊の影も忍び寄っていた。

家族の記憶をどう伝えていくのか

ピアノ、英会話、IT……こうしたものを子どもの時から学ばせておくと将来のためになる、というのが今の時代の風潮である。コンピューターによってパターン化された価値観を幼いころから与えていいのか。それは、栄養満点の飼料を与え狭いケージの中でニワトリを育てることと似ているところもあるのではなかろうか。

転勤、引っ越しが日常化された現代。東京へ、あるいは地方中核都市へと人は集中し、その一方で過疎化が進むニッポン。断捨離や墓じまいが話 題になる。北島は「私は、人間の生活、人間のありのままの姿を撮影し印画紙に焼き込んで、その時受けた感動を見た人に伝えたいと心掛けてきた」と、『想い出の博多 昭和30年代写真帖』 のあとがきに書いている。

ありのままの、多彩な日常を切り取っている北島の写真は、価値観を標準化・数値化してしまうコンピューターと向き合って学ばなくてはならな い管理社会への警鐘であろうか。ふるさとの仏壇の中、押し入れに眠っている家族の写真もゴミに出されがちな現代。北島の写真は、私たち祖父母の暮らした、ふるさとの家族の写真帖や身近なものの中にも捨ててはいけない時代の記憶が残っているのでは……、と語り掛けているようだ。

北島 寛(きたじま かん)

1926年(昭和元年)、中国天津市旧日本租界生まれ。海軍甲種飛行予科練習生から茨城県神ノ池海軍神雷部隊特攻基地に配属され、45年に復員。日本大学専門部商科に学び、53年米軍納品会社に入社、福岡支店設立のため55年に福岡に移り住む。61年までアマチュア写真家として、カメラ雑誌のコンテストなどで多数入賞。57、59、61年度国際写真サロン入賞。57年にNHKテレビ写真コンテスト年度賞。その後プロに転向し、北島コマーシャルスタジオ設立。62年社団法人日本広告写真家協会(APA)九州支部入会。現在、特別会友。写真集に『想い出の博多 昭和30年代写真帖』『昭和30年代の福岡』 (共著)、『日々常々』『街角の記憶 昭和30年代の福岡・博多』などがある。現在92歳。

松尾 孝司(まつお たかし )

1946年(昭和21年)、福岡市博多区生まれ。博多の暮らしや祭りなどを伝える、博多を語る会会員。九州大学を卒業後、西日本新聞社に入社。新聞三社(北海道・中日・西日本)連合編集部長、西日本新聞文化部長、田川市美術館長など歴任。著書に『絵筆とリラと 織田廣喜聞き書き』『技ありき夢ありき 福岡の工芸家74人』。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)