—老体からは逃げられない。でも笑い飛ばすことは出来る—

萩原 朔美さんは1946年生まれ、11月14日で紛れもなく77歳を迎えた。喜寿、なのである。本誌「スマホ散歩」でお馴染みだが、歴としたアーチストであり、映像作家であり、演出家であり、学校の先生もやり、前橋文学館の館長であり、時として俳優にもなるエッセイストなのである。多能にして多才のサクミさんの喜寿からの日常をご報告いただく、連載エッセイ。同輩たちよ、ぼーッとしちゃいられません!

連載 第2回 キジュからの現場報告

私は常に誰かしらに誘ってもらう人生だった。

20代は、寺山修司さんに新しく作る劇団に誘われて、芝居の世界を知ることになった。一年目にいきなり演出をやれと言われて、なんの知識も経験もないまま演出家になった。

30代は、パルコの増田通二さんに、雑誌の編集を任された。もちろん編集など見たことも聞いたこともなかった。増田さんからは、テレビ、イベント、画廊、新雑誌など、次々に指令が発せられた。

40代は、美術評論家の東野芳明さんに、新しい学科を作るから大学で教えてみないかと誘われた。当然のことながら、大学教授など全く縁のない世界だった。あっという間に30年。学部長や理事も経験した。

70代になったら、前橋市長の山本龍さんに、文学館館長にと誘われた。文学館など無縁の未知の領域だった。普通の文学館を否定して、新しい試みだけに邁進した。市長は一切口を出さず、後押しし続けてくれた。

気がつくと、喜寿。

ふと、

「今度は、自分自身に誘われて何かを始めたらいいのではないか」

そう思った。

すると、萩原朔美はこう言った。

「役者やったらどうだ」

そうか、最後の仕事は役者か。私は迷うことなくその誘いに乗った。一番長く付き合ってくれた友人萩原朔美の誘いなのだ。断る理由がない。

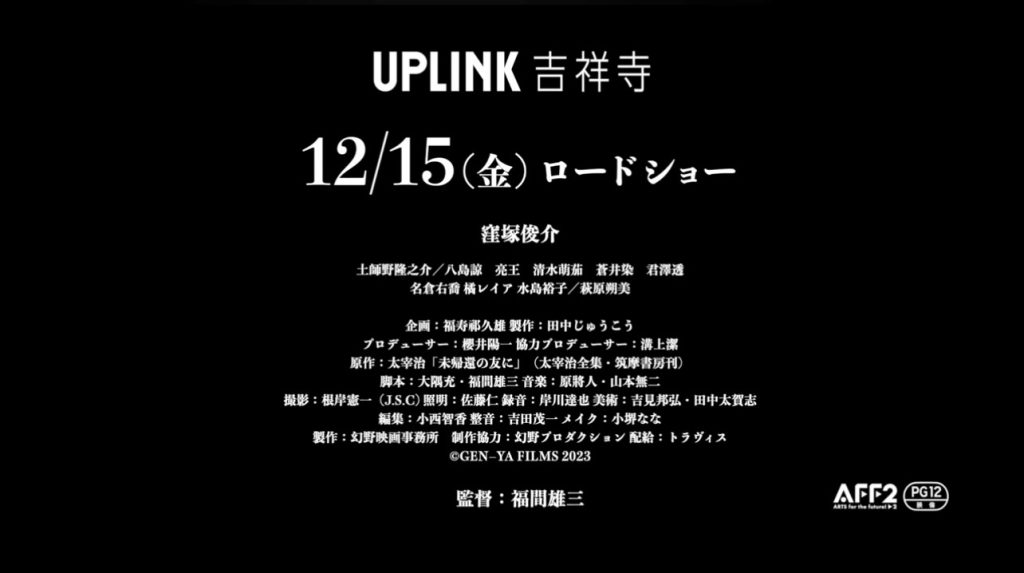

役者は、なんと気持ちのいい仕事なんだろ。なんと自由なんだろう。役者をやっていると、演じている時間だけ、私という現象から家出出来る。自分ではない時間、私を捨て去る至福。他のどんな仕事でも、他人にはなれない。役者だけが「私」から逃れられる唯一の方法なのだ。一度やったらやめられないのは当然だろう。 先日は、田中じゅうこう監督に井伏鱒二をやらないかと言われて引き受けた。撮影現場に、楽しくてしょうがない自分がいた。頰が緩みっぱなしの自分と、私は喜寿にして初めて出逢えたのだった。

はぎわら さくみ

エッセイスト、映像作家、演出家、多摩美術大学名誉教授。1946年東京生まれ。祖父は詩人・萩原朔太郎、母は作家・萩原葉子。67年から70年まで、寺山修司主宰の演劇実験室・天井桟敷に在籍。76年「月刊ビックリハウス」創刊、編集長になる。主な著書に『思い出のなかの寺山修司』、『死んだら何を書いてもいいわ 母・萩原葉子との百八十六日』など多数。現在、萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち 前橋文学館の館長、金沢美術工芸大学客員教授、前橋市文化活動戦略顧問を務める。2022年に、版画、写真、アーティストブックなどほぼ全ての作品が世田谷美術館に収蔵された。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)