受け継がれる現代演劇の真髄

SPECIAL FEATURE 2015年4月1日号より

昭和32年4月、当時の東宝演劇の総帥であった菊田一夫により開場した芸術座。

それから48年、芸術座から数々の現代演劇の名作が誕生し、森光子、浜木綿子など多くの女優が育っていった。芸術座は、女優劇という新しい演劇分野を拓いた劇場として、演劇史に刻まれる。開場第一作は山崎豊子の原作を菊田一夫が脚色・演出した東宝現代劇第1回公演と冠された『暖簾』だった。森繁久彌、三益愛子、八千草薫、浪花千栄子らが出演している。そして、平成17年3月、芸術座が生んだ最高の名作『放浪記』をもって、芸術座はその歴史に幕をおろした。芸術座の系譜として、平成19年11月、三谷幸喜作・演出の『恐れを知らぬ川上音二郎一座』を掲げて、シアタークリエが生れた。芯の通った現代演劇の上演という芸術座の血統を受け継ぎながら、ミュージカルの新たな可能性を探る意欲を見せるシアタークリエ。現代演劇の殿堂たる芸術座からシアタークリエへの流れを紐解いてみたい。

写真提供=東宝株式会社 演劇部

芸術座からシアタークリエへ

文=扇田昭彦

女座長を中心とする

芝居を生んだ芸術座

森光子主演の『放浪記』『おもろい女』を初演するなど、48年間にわたって演劇ファンに親しまれた東京・日比谷の劇場「芸術座」。その跡地に建つ同じ東宝直営の劇場「シアタークリエ」が、6月に藤山直美主演の『おもろい女』、10〜11月に仲間由紀恵主演の『放浪記』を上演する。芸術座の名作劇2本をシアタークリエが新しい配役で蘇らせるのだ。新旧2つの劇場の関係を探ってみよう(文中、敬称略)。

芸術座は1957年(昭和32年)4月、東宝本社ビルの4階にオープンした中規模の劇場で、座席数は約750。客席にはゆるやかな傾斜がつき、2階席はなかった。舞台と客席の距離が短く、千人以上の大劇場とは違って、俳優の表情がよく見え、台詞も間近に聞こえる劇場だった。スペクタクル性に頼らずに、俳優の細やかな演技を見せるのに適した商業劇場だった。

だが、東宝本社ビルの改築に伴い、芸術座は2005年に閉館。そして2007年11月、芸術座の跡地に出来た新しいビルの1階と地下にシアタークリエが開場した。座席数は609。2階席がなく、舞台と客席に一体感があり、女性向けの作品を上演するという点は芸術座と共通する。

芸術座が開場した1957年当時、東宝の演劇担当重役は人気の高い劇作家・演出家の菊田一夫だった。開場後の演目は試行錯誤が続いたが、オープンから1年後の58年に上演された宮城まり子主演『まり子自叙伝』が3カ月上演のヒット。さらに翌59年に初演された三益愛子主演の『がめつい奴』(菊田脚本・演出)が連続9カ月半という驚異的なロングランを記録した。

この成功から、女性の観客が共感できる人物の半生記を描く作品、という芸術座の主要路線が生まれた。さらに、評判の小説や名作の小説を劇化した女性中心の芝居のシリーズもその流れに加わった。多くの場合、それは人気女優が主演する芝居、つまり女座長を中心とする芝居という形をとった。

昭和32 年4 月25 日~ 6 月2 日

芸術座開場公演(杮落し公演)作で、東宝現代劇第1 回公演と冠され山崎豊子原作を菊田一夫が脚色・演出を担当した。出演は森繁久彌、三益愛子、八千草薫、浪花千栄子、藤木悠らで、大阪モノの現代劇ということで、出演者はすべて大阪出身者か、大阪に育った人々のみにした、と菊田は述べている。

昭和32 年6 月5 日~ 30 日

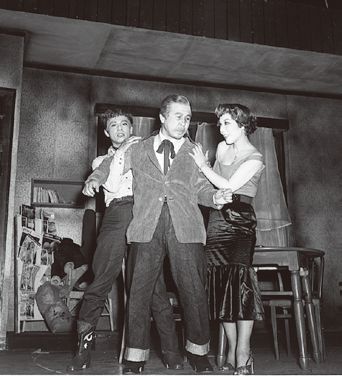

芸術座ミュージカル公演第1 作と謳われた本作には越路吹雪、小林桂樹、木村功らが出演した。

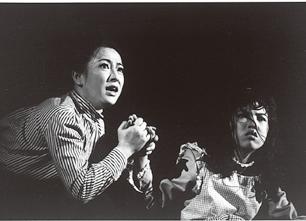

[昭和33 年4 月1 日~ 6 月22 日] 人気歌手宮城まり子の自伝的作品で、宮城が女優として認められた作品でもあり、芸術座最初のヒット作となり、3カ月のロングラン公演となった。翌昭和34 年には宮城主演の第2 作として『興行師まり子』が製作された。

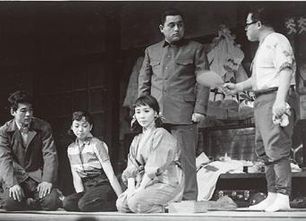

[昭和39 年8 月29 日~ 9 月30 日] ヘレン・ケラーと若き教師アニー・サリバンの物語でサリバン役は有馬稲子が務めた他、山形勲、丹阿弥谷津子らが出演。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)