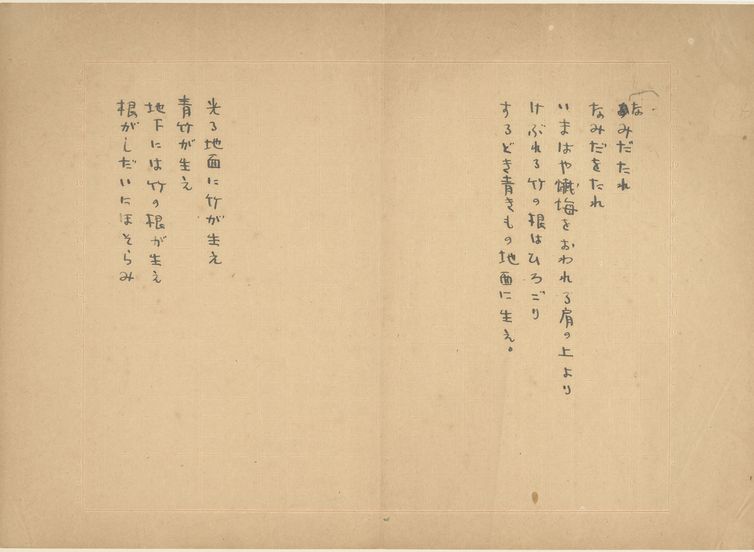

それから、私は、文学館の壁や外壁に詩を印刷した。入館者や外を歩く人に詩と出逢って欲しくなったのである。

展示方法も工夫するようにした。旧来のガラスケースに書籍や原稿を並べるだけではなく、天井も床、階段の蹴込み、手摺りにも文字を印刷した。館内のすべての空間を展示空間にしたのてある。

さらに、朗読やリーディングシアターも頻繁にライブで公開した。声も展示形態の一つだと思うのだ。印刷物の黙読だけではわからなかった事が、音読によって出現する事があるのだ。

勿論、文学館とは建物の事ではない。文学館とは出来事だ。毎日お祭りをやっているような、華やかなイメージの演出が必要だ。SNSの情報が常に更新されなければ、人が離れてしまうのと同じことだ。

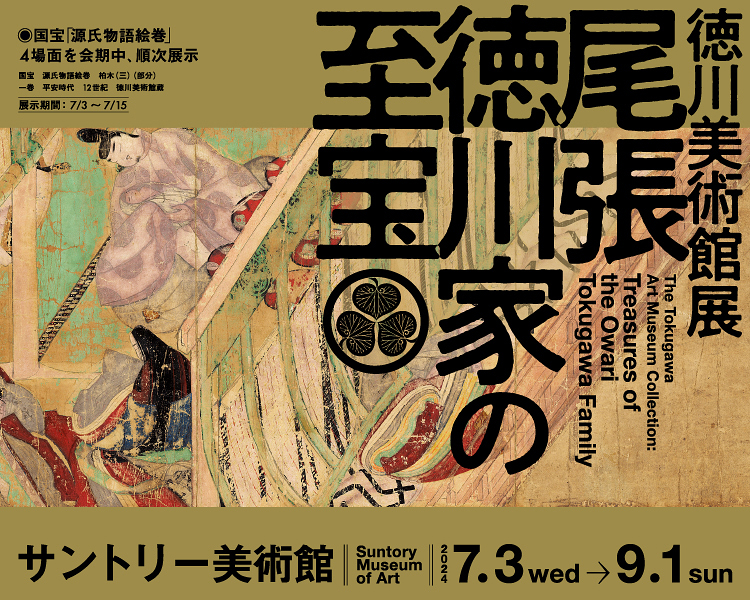

そうした、文学館の活動を数年間続けていくうちに、一館だけの活動を活発にしても情報の拡散は不可能である事が分かってきた。そこでアーツ前橋や、県立土屋文明記念文学館と一緒に企画展示を試みた。しかし、同じ地域だけではどうしても限界がある。

そこで、いくつかの文学館に声をかけて、一緒に企画展示をやることにした。それが「萩原朔太郎大全」だ。

コピーは、

「詩の故郷朔太郎を訪ね

言葉の素顔に出逢う

過去を再考することは

未来を創ることだ」

にした。

「言葉の素顔」は、谷川俊太郎さんの詩のなかのフレーズだ。最近、テレビなどで流れてくる言葉が、どんどん軽く、偽物のように思えてしまうことがある。だから、今こそ、本来の言葉が持っている力強い響き、表現力を再発見したい。そんな思いも重ねたテーマの企画である。詩人は、言葉について考え、言葉を目的とした文字列表現と日々格闘しているのだ。これ以上の素材はない。朔太郎と言う詩人が言葉とどう向き合ったか、どのように言葉の機能を広げたかを知ることで、現在を俯瞰出来るのではないか。そんな企画なのだ。

参加は、全国52ヵ所の文学館、図書館、大学、美術館などだ。参加館はそれぞれ独自の切り口で展開しているから、その違いを知ることだけでも面白い。詩に興味のない人、文学が苦手な人がふと立ち寄って、言葉と出逢う。そうして、言葉の素顔、豊かな表現の世界を体感して貰えれば嬉しい。なんせ、詩が苦手な私ですら詩との付き合いを深められているのだから大丈夫。

さて、果たして、言葉の素顔は出現するだろうか。「過去を再考する」ことで、本当に「未来を創る」事が可能だろうか。私はワクワクしながら、それぞれの会場を訪ね歩く夢を見続けている。

◇ ◇ ◇ 次頁へ

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)