私の生前整理 2011年4月1日号より

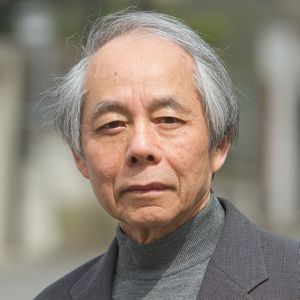

文=山田太一

(脚本家・作家)

書庫という贅沢が重く……

自分のこととは思いたくないが、人に残して喜ばれるような物はなにも持っていない。大切なものはいくらかあるが、それは思い出の品で、その記憶と縁のない人には意味がない。

だから、死後に厄介をかけまいと周囲を見回すと、いつの間にかたまったアルバムをはじめとして、ほとんどすべてを処分しておいた方がいいような気持になってしまう。

とはいえまだ生きてもいるので、そうさっぱりともいかない。いや、さっぱりどころか実はどすんと重く整理できないままでいるものがある。

女である。ではなかった。本である。

私は人生で一回だけ贅沢をした。家を建てた時、地下に書庫をつくったのである。

図書館にあるような、ハンドルを回すとステンレスの書棚がレールで移動するという書庫である。これが重荷になろうとしている。

いや正確には、私には少しも重荷ではないのだが、ほとんど愛しているといってもいいのだが、生きる上では面倒になっている。

三人の子どももとうに独立し、妻と二人になって共に七十歳を越えてしまった。それでもまだなんとか元気だから、体力のあるうちに暮しを縮小して、便利なマンションに入った方がいいのではないかと妻もいうし、私もその方がきっといい筈だと思うのだが、書庫と別れたくないのだ。

生前整理は蔵書との別れから

インターネットの時代に自宅に本の山をかかえているのはまったく時代おくれなのだが、必要ならネットで検索すればいい。図書館へ行けばいいという合理性にぐずぐず適応できないでいる。

たとえば天野忠のある詩を読み返してみたいと思う。ルナールの日記のどこでもいいからパラパラと読んでみたくなる。正宗白鳥のフランス紀行のフローベールの家を捜すあたりとか。仕事ではないから手元になければ思っただけで終ってしまう。ネットで捜すとか図書館へ行くというのでは大げさすぎる。

そういう読書の愉しみは、長年本を親しんだ歳月があって、その本が手元にあればこその老人の喜びである。

だったらそういう本だけ残してあとは処分すればいいといわれるが、その区分けが悩ましいのが道楽のつらいところである。

それでも思い切って図書館に寄附しようとしたことがあったが、収納が限界で寄附は受けないといわれた。古本屋も、こんなのは売れないとかいって、いくらも買ってくれないので嫌になった。価値は問わずに買う方針の本屋にかなり売ったが、あまりに値打ちの評価がないので痛ましくも売れなくなってしまった。

生前整理は、他にもいろいろすべきことがあるのは分かっているが、目前の大仕事は本との別れである。私のように人生の楽しみを日々本から得ているタイプの人間にとっては、酸素と別れるような思いだったが、これは別れなければいけないと、ほぼ心に決めてある。

やまだ たいち

脚本家、作家。1934年東京・浅草生まれ。58年早稲田大学国文学科卒業後、松竹大船撮影所演出部に勤務。木下恵介氏の助監督を経て、65年フリーの脚本家となり現在に至る。ドラマ「男たちの旅路」「岸辺のアルバム」「ふぞろいの林檎たち」「獅子の時代」「遠まわりの雨」、舞台「ラブ」「早春スケッチブック」など多数の話題作を手掛ける。82年「ながらえば」「男たちの旅路」で芸術選奨文部大臣賞、88年小説『異人たちとの夏』で山本周五郎賞受賞。著書に『丘の上の向日葵』(新潮文庫)『これからの生き方、死に方』(講談社)『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと』(PHP研究)など多数。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)