横溝の散歩姿をお見かけしたのは、70年代中期のこと。まさに『犬神家の一族』をはじめとした‶金田一耕助シリーズ〟が続々と文庫化・映画化されていたさなかにあたる。菊田一夫がモデルとされる、このボサボサ頭で冴えない風貌の探偵(註1)が、いかにも横溝正史本人のように思えたのは、果たして筆者のみであったろうか。

そして、その名(迷?)探偵・金田一耕助が初登場したのが、かの『本陣殺人事件』。戦後すぐの1946年に「宝石」誌に連載され、48年に「第1回探偵作家クラブ賞」を受賞、横溝が一躍推理小説界のエースに上り詰めた作品である。このとき横溝先生、41歳。いまだ結核の病から回復していない頃、疎開先の岡山県で書いたもので、続いて『獄門島』(47〜48年:宝石)を発表する。

成城に越してきて「初めて寝床をはなれて正月を迎え」、健康を取り戻した横溝は、この家(自ら‶十風庵〟と呼んだ)での生活を通じて、『八つ墓村』(49年:新青年)、『犬神家の一族』(50年:キング)、『女王蜂』(51年:キング)といった傑作探偵小説を生み出す。しかし、注目すべきは次なる長編『悪魔が来りて笛を吹く』(51〜53年:宝石)。これこそが、成城(と東宝)とは切っても切れない関係がある作品なのだ。

既読の方なら、横溝が仕込んだそのトリックに驚愕したこと間違いなしの「密室殺人」ものだが、完成を見るにはかなりの紆余曲折があったと聞く。

54年に単行本化された本作(岩谷書店刊)のテーマやシチュエーションが芽生えたのは、成城に越して来てすぐのこと。ところが、この状況設定とトリックがなかなか有機的に結びつかず、連載(元のタイトルは『落葉殺人事件』)は一旦延期に。かくして1951年の夏の日、隣の植村泰二邸から、夜毎聞こえてくるのはフルートの音。聞けば、これは植村の子息・泰一氏(註2)が吹いているものだという。当時、このあたりで夜に聞こえてくるのはふくろうの鳴き声くらいのもので、さらに両宅の間には広々としたテニスコートがあり、かなりの距離がある。

そんな中、聞こえてきた「ハンガリー田園幻想曲」のフルートの音色にヒントを得た横溝は、泰一氏本人の助言も得て、かの傑作トリック(指を使わずにフルートを吹く方法!)を発案(註3)。この「嘘のようなホントの話」の経緯は、自ら記した「あとがき」に詳しいが、これも成城の静穏な環境(トーキー・ステージを建てる元となる)があればこそ。この一件だけでも、横溝は成城という地に大いに感謝せねばならないだろう。

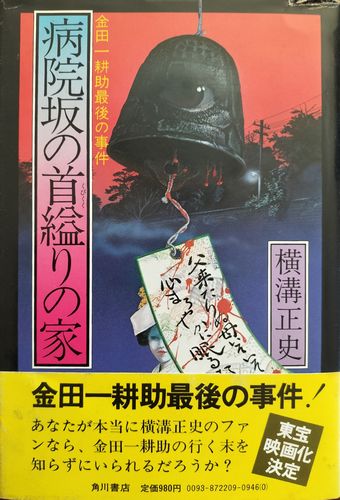

さらなる横溝と成城の関係も有名だ。1975年から77年にかけて「野生時代」(角川書店)に連載された、『病院坂の首縊りの家』を市川崑監督で映画化(79年)するにあたり、東宝は‶病院坂〟の撮影場所を公募。しかし、スタジオ近辺には適当な坂道が見つけられなかったのであろう、東宝は同じ世田谷区内の岡本町にロケ地を求める(註4)。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)