風呂敷はやはり着物の大人の女性に似合う。

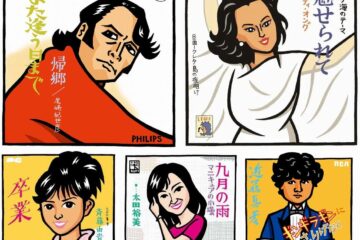

高峰秀子が美しい未亡人を演じた木下惠介監督の恋愛映画『遠い雲』(55年)。飛騨高山で撮影されていて、この古都の良さを日本全国に知らせるきっかけとなった。

高山の旧家(造り酒屋)の息子(田村高廣)が、久しぶりに故郷に帰ってくる。そこでかつての恋人、いまは未亡人になっている高峰秀子と再会し、二人のあいだに恋が再燃する。思い切って二人で東京に出ることにする。いわば遅すぎた駆け落ち。

二人は早朝の高山駅で待ち合わせる。この時、高峰秀子は着物姿で風呂敷を抱えている。駆け落ちだから、わずかな荷物を風呂敷で包むしかなかったのだろう。

小さな風呂敷が、未亡人の思い切った決断をあらわしているのだが、結局、彼女は、家を捨てることが出来ず、高山駅で恋人と別れる。小さな風呂敷が悲しかった。

風呂敷が似合う老紳士の枯淡の風流

風呂敷は、本好きの作家や大学教授にも似合う。

本を包むのにいい。一枚の風呂敷が、書店や古書店に立ち寄って、本を買い求めた時に格好の運搬道具になる。だから、作家や大学教授にとっては、風呂敷は町歩きには必需品になる。

永井荷風の昭和十二年の作品『濹東綺譚』では、荷風自身を思わせる「わたくし」は、その日、浅草から、さらに浅草裏を歩く。老人が営んでいる裏通りの古本屋に入る。そこで古雑誌を買い求める。

「わたくし」はいつも、町に出る時に、風呂敷を持って出る。その風呂敷には、町歩きの途中で買った食パンと罐詰(「わたくし」は単身者)、それに古本屋で買い求めた明治初期の雑誌を入れている。

初老の人間が、浅草の裏町を、食パンや罐詰と、裏通りの古本屋で求めた雑誌を入れた風呂敷を抱えて歩いている。市井の人から見ればわびしい姿かもしれないが、それなりに老紳士の粋(いき)がある。

風呂敷の効果ゆえだろう。初老の文人が洋服姿で一人、夜の町を風呂敷包みを抱えて歩く。そこには枯淡の風流がある。

ジーンズにスニーカーの現代のシニアには、こういう粋が似合わなくなった。無念。

荷風を敬愛し、同じように孤独な町歩きを楽しんだ、国文学の硯学、岩本素白は、大学で教えながら、暇があると、町歩きに出かけた。その際には、いつも風呂敷を片手に持った。本を入れるため。

「遊行三昧」という随筆(昭和三十九年)に、ある日、思いたって埼玉県の菖蒲町に出かける出遊の記がある。

「去年の秋もややふけた或る月曜日の午前に、三時間ばかりの(大学での)講義を済ませた私は、急に遊意の動くのを覚えて、書物の風呂敷を抱へたまま上野から汽車に乗った」。本好きの大学教授は、町歩きに本を包んだ風呂敷包みは欠かせない。

現代のもの書きである私が、こういう町歩きの時、ジーンズにスニーカーであるため、トートバックにしているのは、なんとも仕方がない。昔の風呂敷が似合った文人たちが羨ましい。

一九一二年生まれ、ハンガリー文学の碩学、徳永康元は名随筆『ブダペストの古本屋』(恒文社、一九八二年)のなかで、「古本屋あるきには風呂敷が一番便利だというのが私の持論」と書いている。

私も、風呂敷が似合う老人になりたいと思っているのだが。

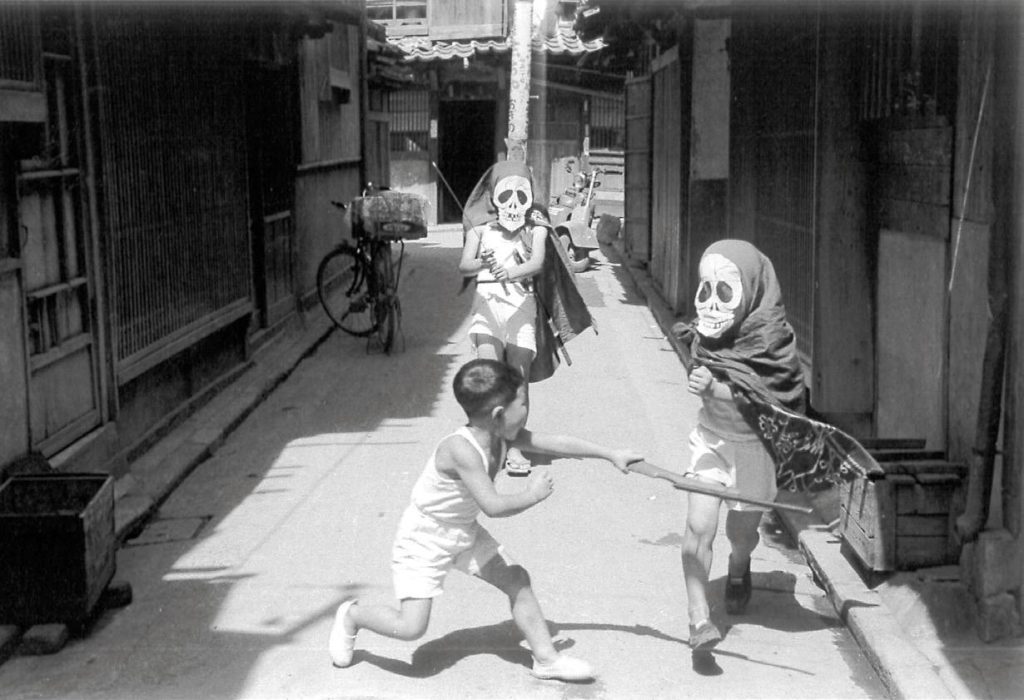

風呂敷が似合う者が、まだいた。

子供である。子供のころ、われわれの世代なら、月光仮面の真似をして風呂敷をマントがわりにして遊んだものだった。そのあとの世代だと仮面ライダーごっこだったろうか。風呂敷は子供にも愛されていた。

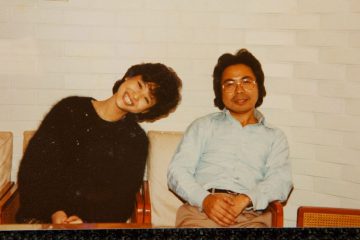

かわもと さぶろう

評論家(映画・文学・都市)。1944 年生まれ。東京大学法学部卒業。「週刊朝日」「朝日ジャーナル」を経てフリーの文筆家となりさまざまなジャンルでの新聞、雑誌で連載を持つ。『大正幻影』(サントリー学芸賞)、『荷風と東京『断腸亭日乗』私註』(読売文学賞)、『林芙美子の昭和』(毎日出版文化賞、桑原武夫学芸賞)、『映画の昭和雑貨店』(全5 冊)『映画を見ればわかること』『向田邦子と昭和の東京』『それぞれの東京 昭和の町に生きた作家たち』『銀幕の銀座 懐かしの風景とスターたち』『小説を、映画を鉄道が走る』(交通図書賞)『白秋望景』(伊藤整文学賞)『いまむかし東京下町歩き』『成瀬巳喜男 映画の面影』『映画の戦後』『東京抒情』『「男はつらいよ」を旅する』『老いの荷風』『映画の中にある如く』『「それでもなお」の文学』『あの映画に、この鉄道』『東京は遠かった 改めて読む松本清張』『台湾、ローカル線、そして荷風』など多数の著書がある。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)