人々を明るくした

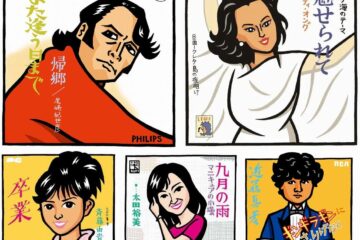

原節子のポスター、

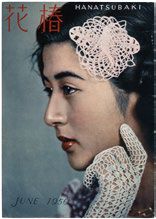

香川京子の表紙

休刊から10年ぶり、『花椿』が復刊したのは1950(昭和25)年6月号から。表紙モデルは新東宝女優、香川京子。白いレースの手袋と髪飾りに豊かで潤いある生活への希望を託した.

一方、戦後初めて1946(昭和21)年11月に資生堂が出した広告ポスターは東宝映画の人気女優、原節子がモデル。二人はこの後1953(昭和28)年に小津安二郎監督の『東京物語』で共演している。ポスターでは、入手が大変だったというカーネーションを見上げる原節子の笑顔が、明るい時代到来への期待感を表していた。

編集後記に「今後も新しい女性の常によき伴侶として……」とある。創刊以来の編集方針は変えず、美容や生活文化全般の情報を発信して、新しい時代に生きている女性を鼓舞しようとした。

内容で目立つのは、美容体操で「美しい腕、脚、姿態」を奨励していること。戦前もスポーツなどを紹介していたが、敗戦と欧米文化浸透を受けて、顔や髪型だけでなく身体のトータルな美しさへ意識転換を促したのだろう。

そして1960年代からメンズコーナーが登場したのは、男性化粧品「MG5」発売が背景にあった。とはいえ「紳士のみだしなみ」レベルだったが。

ファッション+アートで

企業文化誌へ脱皮

これ以降『花椿』は少なくとも二度脱皮したと思う。

一度目は、若者を中心に社会が変わろうとしてた1968(昭和43)年。二度目は、A4判48頁へと大判ビジュアル雑誌化から見てとれる1982(昭和57)年4月号以降だ。

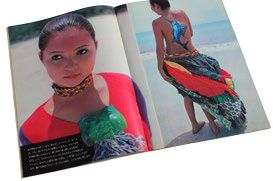

一度目では、表紙がイメージ、モデル共に変わった。1960年前後は構図も人物も端正。今でもみなさんお美しい白川由美、岸惠子、冨士眞奈美……。それがシーズンキャンペーン定着でモデルは日本人離れし、イメージは斬新に。1968年1月号は吾妻マリ。3月はティーナ・ラッツ。9月は秋山リサ……。全般にファッション性を増し、公害問題が顔をのぞかせたり、女性を鼓舞するメッセージ性が高まった。

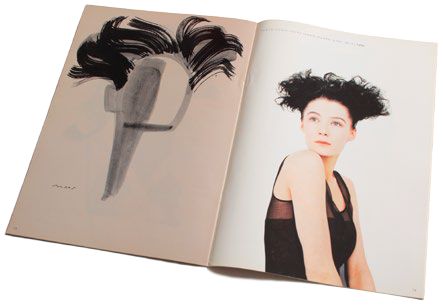

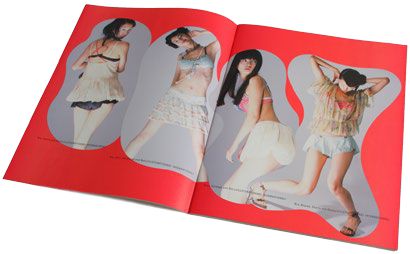

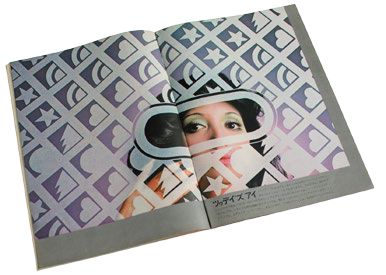

「新花椿が咲いた」と二度目に脱皮を告げた1982年4月号からは、ビジュアルアート表現に世相を反映したゴージャス感がにじみ出る。以後今日までアートディレクションを担うのは仲條正義。1994年1月号以降はさらに大判化した。

日本がファッションの発信地になる時代、『花椿』はファッションをアートとミックスしてよりビジュアルに見せるエディトリアル・アートの先鞭をつけた。そして先鋭な企業文化誌として変身をとげることになる。

象徴的には、美容のハウツウや化粧品プロモーションもやめてしまうのだ。記事で取りあげる場合も、それ自体文化や皮膚科学として追求する。何回か『花椿』の年間表紙計画で一般公募女性をモデルにしたが、回を重ねるごとにプロと見分けがつかない。女性が化粧法をわが物にした今日、かつての使命は果たしたといえるのだろう。

思えば、私の母がハイカラ! な女学生の頃に創刊した『花椿』が、「当局の御勧奨」により1940(昭和15)年8月号をもって休刊する戦争の時代にも、化粧や美容法の伝達をぎりぎりまで絶やさなかった心意気は誌面から伝わってきた。72年というエイジング、熟成を重ねた『花椿』から、今アート全開でファッショナブルにはじける女性たちを見ると感無量な気がする。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)