五輪真弓さん、今、どうしているのだろう。「少女」や「空」、そして「恋人よ」のような楽曲づくりは、もうされていないのだろうか。1972年「少女」でデビューして、昨年は50周年のアニバーサリーイヤーだった。50年とは決して短い歳月ではないが、ほぼ同時代を生きてきた者としてこれからも数々の名曲を残していってもらいたいと願わずにはいられない。

とはいえ男女を問わず一人のアーチストに夢中なってアルバムやCDを収集したことはなく、ステージや公演の追っかけなどしたこともない、行き当たりばったりの一歌謡曲ファンが、ずっと以前から五輪真弓さんの楽曲を思い出してはセンチメンタルな気持ちになって「五輪真弓の世界」に浸ってしまうのだから、いい加減なものである。車のオーディオに録音されたオムニバスのフォークソングのヒット曲集の中でも、再生ループで繰り返し聴いてしまうのが「恋人よ」なのである。

最近はテレビなどでお見受けしないが、五輪真弓という女性シンガーのイメージは、どこか怜悧で知的な感性とともに、人気商売とは一線を画してファンにおもねらない強い意志を感じさせる。テレビの歌謡番組でしか知らない実像だが、ニコリともせずマイクを前にする表情からは、芸能界には迎合しないという孤高のカリスマ性があった。といって世間に背を向けて拗ねたようなところは微塵もなく、創り出される楽曲は、美しいメロディーと詞とともに、人が生きることの哀しみと切なさを伝えながら人生に向き合わせてくれるのだった。

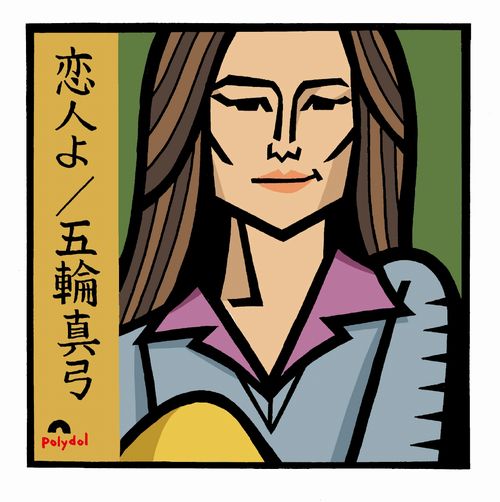

「恋人よ」は、1980年8月21日にCBS・ソニー(現ソニー・ミュージックレコーズ)から発売。五輪真弓の通算18枚目のシングルだった。その年の秋、TBSテレビの「ザ・ベストテン」に第10位で登場した頃だったと思うが、クラシック音楽のようなスケール感の大きなバラードのイントロを初めて耳にした瞬間、その厳粛な響きとメロディーに座り直したものだった。詞も、単なる男と女の別れを超えて、ひしひしと迫ってくる哀しみと無情な人生を予感させ震えてしまいそうな楽曲だった。聴きながら、思わず熱いものがこみ上げてくるものがあった。捨てられる別れの悲しみを歌う楽曲は数あるが、それは演歌の世界のことで、遅まきながら(フォークソングとは言わず)ニューミュージックと名付けられたジャンルと、五輪真弓がその草分け的な存在であったことを初めて知ったのだった。彼女は潔く、「作詞作曲はしたけれど、最終的には編曲者(アレンジャー)の感性に委ねられる」と語り、スタジオで初めて出来上がった楽曲を聴いた彼女は、「魂が震えるような感覚を覚えた」と言っている。編曲の船山基紀が、この楽曲を磨き上げたことは確かだ。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)