明治大正創業の老舗に敷居の高さはない

同じ日本橋の「𠮷野鮨本店」は創業明治十二年、今の主人は五代目という老舗中の老舗だが、ランチ寿司は、二〇〇〇円・二五〇〇円・三〇〇〇円とお手ごろなのが嬉しい。では〈一〇貫と巻物・二五〇〇円〉を。こちらもカウンターに沿って長いネタケースが並ぶ。すいすいと握られたのは〈すみいか・中とろ・まぐろ赤身・かんぱち・こはだ・いくら・車えび・玉子焼・煮いか・穴子・かっぱ巻〉。昼は気軽に食べていただくようにカウンターも机席も同じ台盛りで出す。女性などが数人で来る時は向かい合う机席が落ち着くだろう。さて、目玉は〈車えび〉と〈煮いか〉、まずは〈かんぱち〉から行くか。

漫画家・サトウサンペイが描いた先代は着物にたすきがけ、前掛けで座っている。寿司は屋台から始まり、客は立ち、職人は座って握っていたそうだ。立派な伎芸天の絵と賛「俳優之技減瞬間 工匠之技飾千歳」は俳優・花沢徳衞の作。渋い名優がここをひいきにしていたとは嬉しい。「日本ばし吉野鮨本店」の小田原提灯が並ぶ歴史ある店に気軽に楽しめるランチ寿司があるのはありがたい。

人形町は戦前のままが残る貴重な昔町だ。かつて芸者置屋だった玄関先にシイの樹が枝を張り、屋根にのせた堂々たる舟板看板に金の切り文字「㐂寿司」が上がる総二階仕舞屋がすばらしい。玄関右大鉢の紅椿にアワビの殻が重なるのも寿司屋らしい。

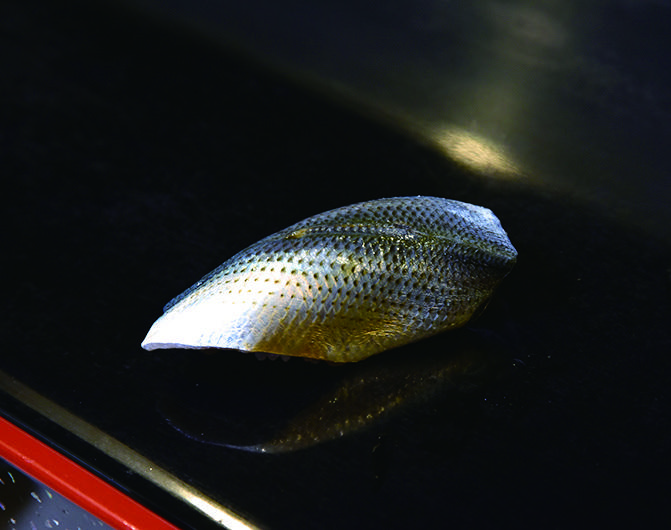

店の中もからりと明るく、細格子の障子窓、丸竹をはさんだ腰板の艶、カウンターに並ぶ清潔な白カバーの椅子は、いかにも古風な江戸前寿司の風格が漂う。檜カウンター先に一段高い付け台は漆塗りの漆黒が鏡のように光り、手前に赤い線を一本入れた立ち上がりには細かな螺鈿が施され、黒絹の羽織の裏に粋を見せる江戸っ子のようだ。

「いらっしゃい」

大正十二年創業、背が高い四代目・油井一浩さんのにっこり笑った快活な迎えがうれしい。寿司名店巡りは、気難しそうな職人が立つのかと思っていたのはみごとにはずれ「寿司なんて気軽でいいんですよ」という雰囲気が共通していると気づいてきた。ランチ寿司から選んだのは〈八種類巻物三切・三五〇〇円〉。

一番目の〈明石のたい〉は握った上に煮切りを一刷毛、酢橘を一滴。それを口にした時の至福は今でもありありと残る。旨いなんてものじゃない、ここには宇宙がある(とまで思った)。しまあじ、まぐろ赤身、すみいか、ほたてと一つ一つに世界があり、次いで付け台に置かれた〈こはだ〉の、種を斜に握った粋な姿は、弁天小僧菊之助の小股の切れた啖呵のようだ。ここでしょっぱいたまり漬けを一かじりして気持ちを改め、最後の大物〈穴子〉は重厚な幡随院長兵衛の貫録。甘い〈玉子焼〉鞍掛はデザート、そしてすっきりと〈かっぱ巻〉で舞台は幕に。「おいしかったです」と思わず下げた頭に「ありがとうございます」とからからと笑いながら洗う太い手指に色気がある。

寿司とはただ旨いだけのグルメではない、いろいろな役者の舞台を楽しむ所だ。その味忘れ難く、翌日五〇〇〇円ランチもいただきに。そのとき四代目から「日本橋の一條さんは、若い修業時代からよく飲んだ仲良し」と嬉しい話を聞いた。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)