弥生美術館

弥生美術館は、昭和59年(1984)に、弁護士・鹿野琢見によって創設された。鹿野は少年の頃、挿絵画家・高畠華宵の一枚の絵「さらば!故郷」に深く感銘を受けた。後に雑誌の記事をきっかけに高畠との親交が始まる。鹿野は自宅は、「華宵の間」を作るほどになり、上野松坂屋などで個展を開催した。華宵の著作権も得た鹿野は、華宵の死から18年後、コレクションを公開するべく弥生美術館を創設した。鹿野の「夢二コレクション」を展示公開しているのが、隣接する「竹久夢二美術館」。平成2年11月に開館。館が建つ東京・本郷は夢二が滞在した菊富士ホテルがあり、最愛の女性、笠井彦乃と逢瀬を重ねた場所である。都内で夢二作品を鑑賞できる唯一の美術館である。

〔住〕文京区弥生2-4-3 〔問〕03-3812-0012

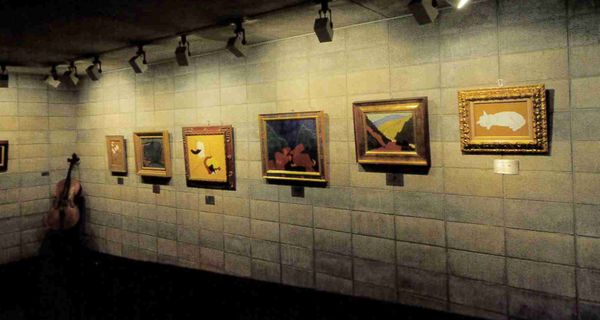

豊島区立 熊谷守一美術館

熊谷守一の油絵、墨絵、書を紹介する美術館。守一が1977年に97歳で亡くなるまで45年住んだこの地に守一の次女・榧(かや)さん(館長)が私設として創立し、07年に豊島区立の美術館となった。守一の油絵といえばほとんどが4号の小品だが、画面をはっきり線で区切り面を平塗りする画風が特徴で、油絵の絶筆となった「アゲ羽蝶」、「白猫」、「自画像」などファンも多い。「モリ」と呼んだほうが「お父さん」という気がするという榧さんは、やはり守一の作風といわれる油絵が好きだという。1階には「カフェ カヤ」があり、画家であり彫刻家である榧さんの作晶に囲まれてお茶をいただくのはなんとも楽しい時間だ。カフェで出される陶器はすべて榧さんの作品。気のせいだろうか壁に架かった守一の作品の展示位置が、まさに見る者の目の位置のように思えた。守一が文化勲章を辞退したこと、そして、晩年を過ごしたこの地の家のことを「軒が傾いて雨もりするような家が気に入っている」と言った守一の言葉がそのとき浮かんだ。

〔住〕豊島区千早2-27-6 〔間〕03-3957-3779

*館長の熊谷榧さんは、2022年2月24日、92歳で逝去された。

西山美術館

ロダン(収蔵数39点) とユトリロ(76点) 専門の美術館で、ユトリロの収蔵数は日本一を誇る。ユトリロの著作権の継承者であるジャン・ファブリス氏も来館し、館長・西山由之さんは氏から直々に日木におけるユトリロ美術館の認定を受けている。刷り師と呼ばれる職人が一枚ずつ色を重ねて仕上げる、ユトリロの版画の「段階刷り」のプロセスが展示されていて興味を引く。音声ガイドにて作品の解説を聞くことができる。一通り鑑賞した後は喫茶コーナーにて1組30万円というマイセンのカップでコーヒーを楽しむもよし、6,000坪の敷地の庭園散策というのもこの美術館ならではの過ごし方だろう。

〔住〕町田市野津田町1000番地 〔間] 042-708-2480

村内美術館

館長・村内道昌さんは八王子の田園風景の中で育ち、そのせいかバルビゾン派の絵にひかれたという。ミレー、コロー、クールベなどバルビゾン派コレクションでは有数の美術館である。クールベ作品の収蔵は日本一といわれる。そして「バルビゾン七星」と呼ばれる7人の画家の作品がそろっているのもこの美術館の特徴。この美術館の最初の収蔵品はナルシス・ヴィルジル・ディアズ・ド・ラ・ペニャの「マルグリット(ひな菊占い)」で、ここからすべてが始まった。またマネ、ルノワール、ドガ、ピサロなど印象派の画家たちのコレクションにも興味深い逸品を見ることができる。この八王子という街で鑑賞するクールベやコローの作品は格別の味わいである。

〔住〕八王子市左入町787 〔間〕 042-691-6301

渋谷区立 松濤美術館

閑静な住宅地松濤を散歩していると、印象的な石造りの外観を持つこの美術館に出会う。まさに人々の日常とともにある美術館である。噴水を設けた吹き抜け、回廊、陳列室が美しい調和を見せ、この建物そのものだけでも訪れる価値がある。大きな美術館では味わえない小さな美術館ならではの落ち着いた雰囲気の中で、あくまで自分のペースで鑑賞できる展示作品に、より親しみを感じることができる。企画展のみで運営されている。

〔住〕渋谷区松濤2-14-14 〔問〕03-3465-9421

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)