23歳(1926年)で東京に出てきて、当時人気のあった創作版画の川上澄生の作品に触れる。大正期のオシャレなモダニズムである。これで「版画に開眼」したというが、ここでも棟方の誤解があるように思う。しばらくは西洋寓話のような画題を彫っているが、迷走している。自分にないものに対する希求が、結局希薄な装飾的表現に終始しているのだ。ここではやはり、33歳(1936年)佐藤一英の日本神話をテーマにした長編詩『大和し美し』や、同年の『華厳譜』をもって、初めて棟方の芸術的基盤が出来たと言っていいだろう。柳宗悦や濱田庄司の「民藝運動」との出会いも決定的だったし、これは明らかに一つの「日本回帰」であった。そして仏教思想への接近も、大きく棟方世界を拡張していく。しかもここでは棟方の視線が「聖」から「性」へ、「菩薩力」と「女体力」が溶け合う不思議なエロスの世界を彫り出し始める。禁欲的な仏教思想に、豊満なエロティシズムを移入してしまったのは、棟方の大誤解か。いや「法(典)」より「悦(楽)」を描くことで、棟方の豊穣世界を顕在化させる、法悦開眼の大正解となっていくのだ。

上野の博物館で、興福寺の「須菩提像」(国宝)をみて感激した棟方は、これをヒントに釈迦十大弟子を彫り、文殊、普賢菩薩を左右に加えて12体とし、足と衣装が白黒交互になるように配列した。文殊、普賢菩薩は戦災で版木を消失し、1948年に改刻した。ヴェネチア・ビエンナーレで国際版画大賞を受賞し棟方板画を世界に知らしめた記念碑的な作品である。

右:棟方志功《門舞男女神人頌》「木花之佐久夜妃」1941年個人蔵

この作品は、本展のメインビジュアルにもなっている。棟方は「白」と「黒」のバランスと、「板の生命を活かす」ことを板画の命題と考えた。

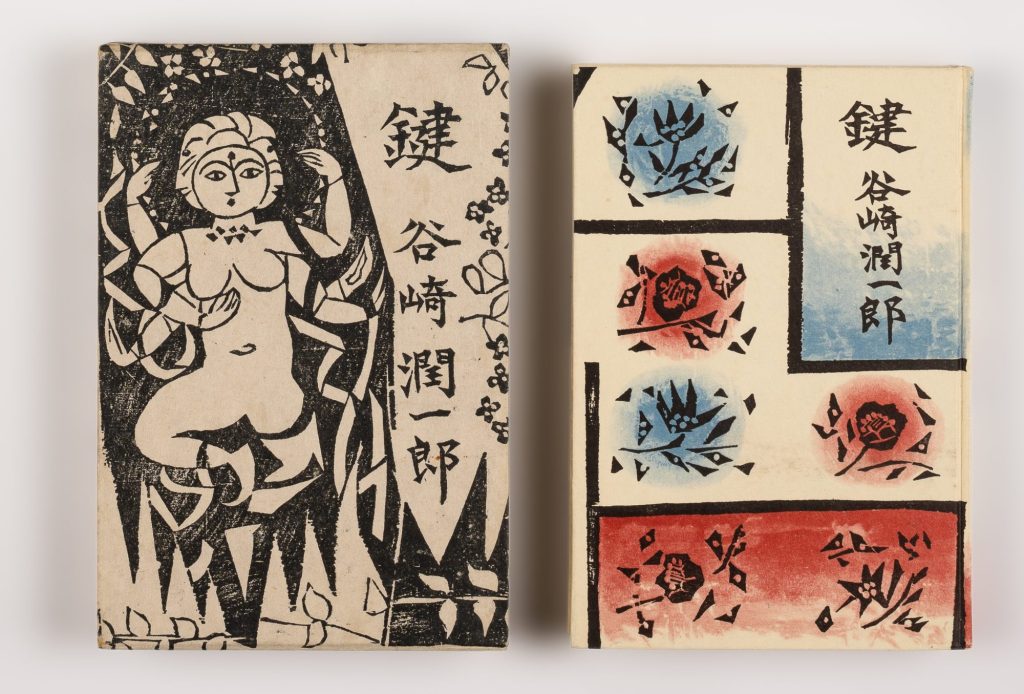

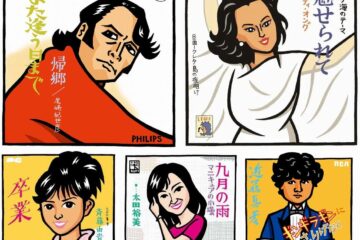

こうした兆候は、自らの「板画本」(1946年)の制作で、戦後の日本の文芸界の動きとうまくリンクし、雑誌、文芸出版文化の中で、多くの表紙を飾るようになる。しかも何と言っても谷崎潤一郎との出会いだろう。1956年『鍵』の出版は、文芸と美術の画期的なコラボレーションとして、センセーションとなり、棟方はこれによって「国民的画家」の指定席を獲得する。文芸と美術の協働には、その少し前に佐藤春夫と谷中安規の仕事もあったが、こちらは安規の夭折で途絶えてしまった。

文豪・谷崎は本の装丁や挿絵に非常にこだわりを持ったことで知られている。棟方は、その谷崎に最も好かれた画家で装丁家だった。『痴人の愛』に始まり、『鍵』『瘋癲(ふうてん)老人日記』の装丁、挿絵は棟方による。谷崎の和歌に棟方が「板画」を制作した『歌々板画巻』は、芸術家ふたりが互角にとりくんだ。

棟方が「版画」とは言わずに「板画」というのは、その表現手法ではなく、「板」という物質(メディア)に限りない敬意を持っていたからではないだろうか。そうした唯物的な意識がエロティシズムのリアリティにもつながっているように思う。版木を彫るその手法にも、陰陽の巧みな反転作業を試みている。白く線彫りすることで闇を蓄え、彫刻刀のエッジを生かした強い太い線画を残すことで、それが対照となって、陰翳礼讃する。大きな作品ほどそれは強烈に主張している。また紙裏面からの手彩色は、俄かに寓話性の色彩を強調し出す。そして言葉の配置。「読む絵画」は、文芸との出会いがなかったら、存在しなかっただろう。この棟方独自の筆致(もちろん版木を彫っているのだから)が、ムナカタ・フォントを創生して、結局これが強いオリジナリティとして認知されることにもなる。

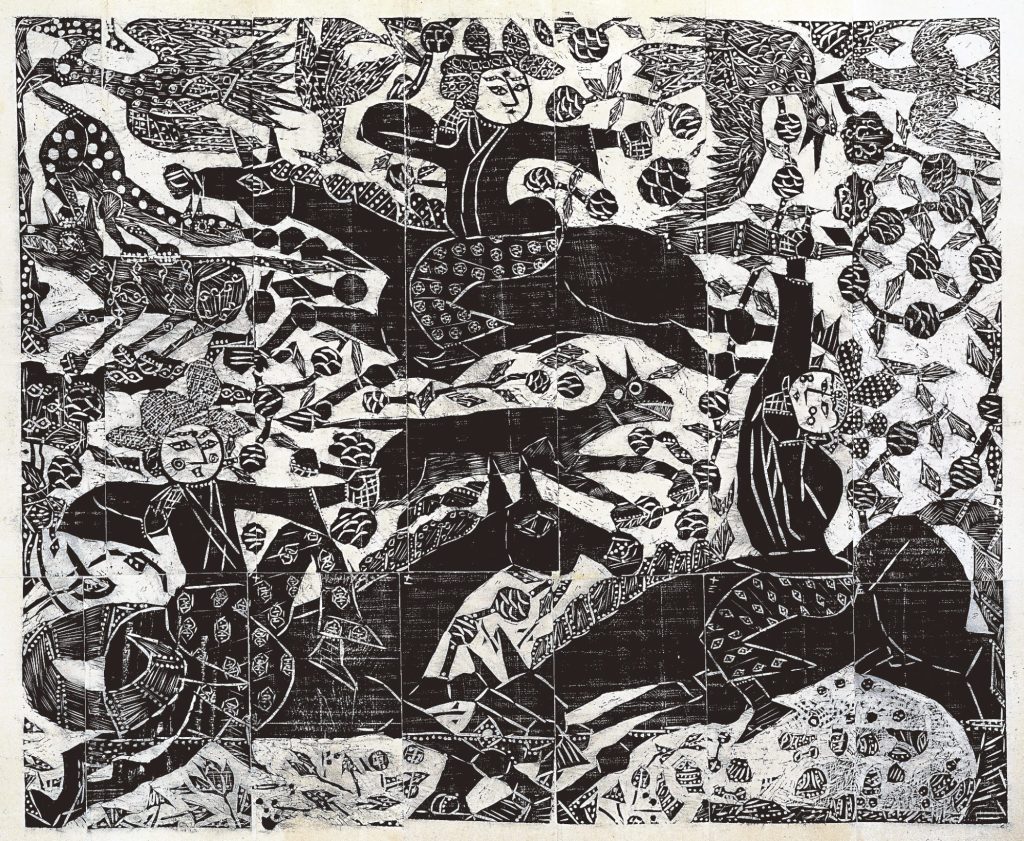

馬上の人物から弓矢や剣を取り去り、心の世界で美を射止めるのには、弓矢はいらない。心で花を狩るという構図にしたという。天を飛ぶ鳥、地を駆ける犬、地中に生きる貝を配し、万物を現した。海外でも評価の高い作品。

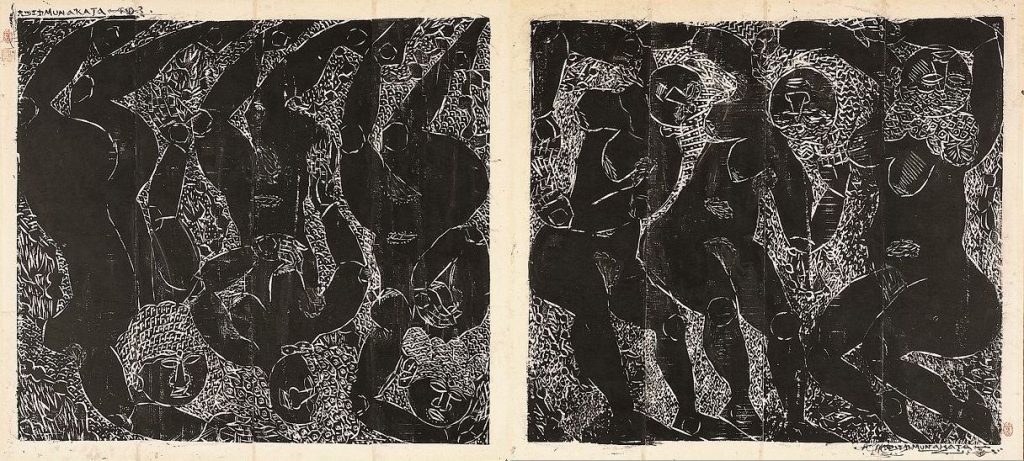

経典の世界を6人の裸婦の姿で表現したこの作品は、女人像の原型と言える。サンパウロとヴェネチアの二つのビエンナーレで受賞し、棟方の国際的な評価を決定的にした。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)