宇野 村松さん、編集者時代は、よく作家と一緒に? 文壇バーというのが ありましたでしょう。

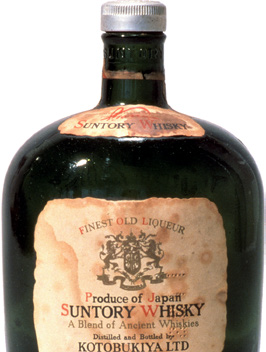

村松 ウイスキーの現場として一番の印象は、料亭などでの偉い老大家みたいな人たちの座談会とか文学賞の選考会ですね。で、会が一段落すると、そこに出るのが、だいたいサントリーの「オールド」の水割りなんです。そういうムードとしての「オールド」ですね。で、銀座に、ホテルのバー並みの値段で舶来のウイスキーを飲ませると いうバーがあったんですね、いくつか。350円くらいでジョニ赤とかブラック&ホワイトとか飲めるというので、 そこで舶来品を飲んでいましたね。

宇野 当時は、漫画の「サザエさん」などにも風刺的に描かれていますが、 もうジョニーウォーカーさまさまなんですね。家宝のようにチビリチビリと波平さんが飲むわけです。

村松 ジョニ赤のラベルって、男が帽子をかぶって歩いているでしょ。この男はどこに向かって歩いているんだろうなんて、そのラベルをつまみにしてジョニ赤を飲む。だから「NADJA」 では宇野さんのマッチが結構つまみになったんですよ。それを眺めて飲む。そこに何かこう気分が通い合うみたいなもので。純粋にウイスキーを味わうよりいろんなものが混じったその場の空気感を味わう。僕は学生のころはハイボールだったんですけれども、会社に入って仕事で作家なんかと一緒に飲んだ時代は、ハイボールは沈んで水割りの時代がやってきたんですね。そこで編集者がハイボールを飲んでるのも変な感じがするんですよね。だから、「はあ、水割りで結構です」(笑)という感じでしたね。

宇野 ウイスキーそのものの味覚の記憶とか歴史とかはほとんどないのですが、町の風景としては、ウォーカーさんが歩いていたり白い馬(ホワイトホース)が駆けていたりする看板がありましたね。それと、先ほどの「レッド」と宇津井健のようにタレントとつながっているという話。ビールだと「男は黙ってサッポロビール」という三船 敏郎のCMがありましたが、タレントと結びつくということは、映画が全盛だったのですね。最近ウイスキーというのはどうなんですかね。若い人なんか焼酎が多いように見ていますが。

村松 そうでしょね。だけど、ウイスキーは結構潔い酒だと思いますね。要するにワインは体にいいとか、日本酒は肌に良いとか、焼酎は次の日残らないとか、健康ブームの中で酒を飲むいろんな正当化する理由があるわけですが、ウイスキーっていうのは酒そのものなんです。だから昔の悪場所といわれるような酒場なんてとこにいてウイスキー飲んでいる自分というのは悪くないなと思っているような気分が、味わえる酒なんです。しかも孤独に一人で飲んでも様になる。トリスバーの時代でも、居酒屋は横の客と話をするけれど、トリスバーはバーテンさんがいてその人を軸に放射状に話をして、横同士が話をすることはなく、客それぞれが個人で飲んでる。客同士何年も会っているけれど何をやっている人か知らないみたいなね。

宇野 村松さんは、ポッカリ抜けてしまった「シロ」と「角」はその後穴埋めはできたんですか。

村松 結局両方ともずっとスルーしていて、それが引っかかっていましたが、最近ハイボールが美味いという店で、「角」でつくったハイボールを飲みました。結局、僕にとってのハイボー ルというのは金がないから、早く酔いたいから飲んでた酒で、あんなに美味いと思ったことはないですね。そのときのあこがれが「角」だったんですが、結局「角」とは、金がないからといって飲んでいたハイボールで出会っちゃったわけです。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)