今でもスタジオ入口に『七人の侍』と『ゴジラ』の壁画を掲げる東宝。〝明るく楽しいみんなの東宝〟を標榜し、都会的で洗練されたカラーを持つこの映画会社は、プロデューサー・システムによる映画作りを行っていた。スター・システムを採る他社は多くの人気俳優を抱えていたが、東宝にもそれに劣らぬ、個性豊かな役者たちが揃っていた。これにより東宝は、サラリーマン喜劇、文芸作品から時代劇、アクション、戦争もの、怪獣・特撮もの、青春映画に至る様々なジャンルに対応できたのだ。本連載では新たな視点から、東宝のスクリーンを彩ったスタアたちの魅力に迫る。

面白いこと好きの、根っからのミュージシャン。これが谷啓という人物を表すに最も相応しい言葉である。

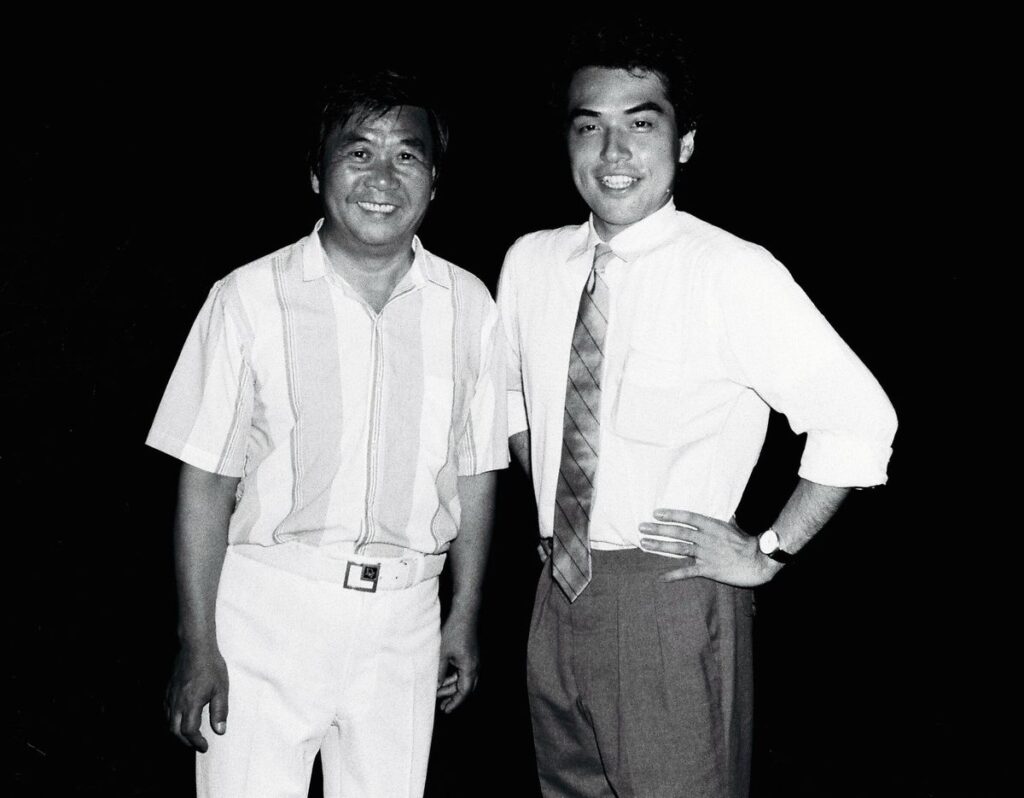

筆者が植木等&クレージーキャッツにオマージュを捧げる自主映画を、それも8ミリで撮っていた1984年。出演者の一人、世良譲さんが紹介してくれたのが谷啓さんだった。出演を即断してくださった谷さんとは、渋谷の某スタジオで待ち合わせをし、撮影場所の代々木公園へと向かった。

この映画『刑事あいうえ音頭』の監督を務めたのは小中千昭。〝小中理論〟を掲げ、今やホラー界では知らぬ者とてないレジェンド=シナリオライターだが、当時は弟の小中和哉氏や河崎実氏などと共に8ミリ映画を撮る若手作家に過ぎなかった。

脚本(※1)に谷さんに相応しい役が見つからなかったことから、監督の小中は谷さんを、夜の通りでいきなり「ガチョン」をする通行人に配役。それも「〝ガ〟と‶チョン〟の間に、少し間を取っていただきたい」などと、注文までつけて。

これに「僕は長年〝ガチョン〟をやっていますが、注文をつけたのはあなたが初めてです」と返しつつも、余裕で〝変則ガチョン〟をこなした谷さん――。

自主映画監督の不躾な求めに、かくも柔軟な対応が取れるのは、同じく特別出演して下さった植木等さんも含め、面白いことなら何でもやってしまうエンタテイナーの精神が宿っているからに他ならない。いやむしろ、谷啓さんには俳優というより、ミュージシャンとしての意識を強く感じた、と言うべきか。

撮影終了後、喫茶店で交わした一時間ほどの会話でも、クレージー映画の昔話はさておき、音楽とギャグの話がほとんど。音楽コントは、例えば『香港クレージー作戦』(63)では譜面にしてメンバーに伝えたとのことだし、あのお年(当時52歳)で新しい楽器や録音方法に挑戦する姿勢からは、谷さんが音楽を愛し、シャレの分かる人であることが強く伝わってきた。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)