洋裁学校に入学希望者が殺到した戦後のドレメブーム

戦後、ミシンは飛躍的に普及する。

女性の服装が洋服中心になったこと、女性たちが手に職をつけて自立したいと思ったことが原因だった。

戦災で服を焼かれ、ともかく自分で服を作るしかないという必要に迫られてのこともあった。戦後、昭和二十年代から三十年代にかけての映画を見ると、女性たちが実によくミシンを踏む姿がとらえられている。

世田谷に住むサラリーマン(笠智衆)の一家の物語、中村登監督『我が家は楽し』(51年)では、母親(山田五十鈴)がミシンを踏んで内職をしている。子供が四人(高峰秀子、岸惠子ら)もいて生活が大変だからだろう。この時代まで、服を買うものというより家で作るものという考えが強かったのではあるまいか。

だから、戦後、女性たちのあいだに洋裁ブームが起こった。

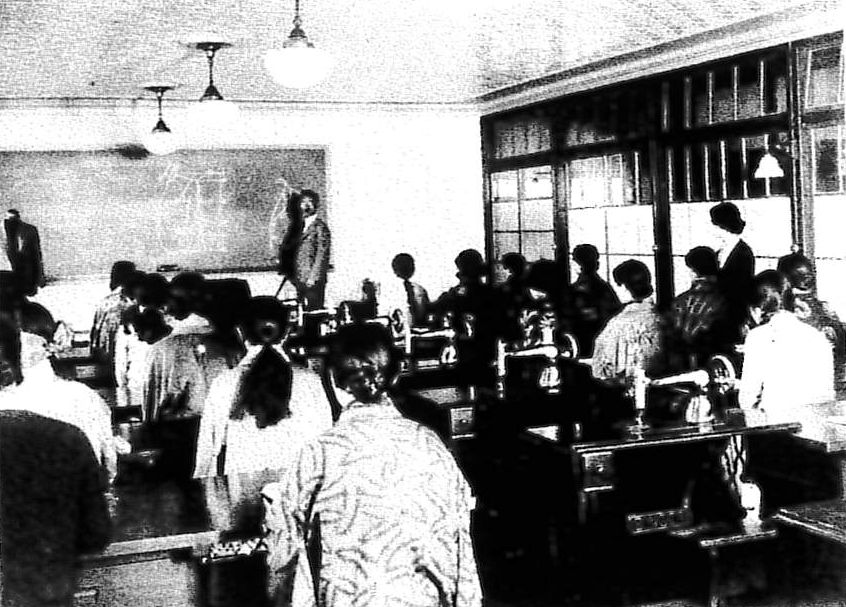

昭和二十一年(1946)に再開した目黒にあるドレスメーカー女学院には、千人を超える入学希望者が殺到して、大混乱になった。

同じ年に再開した文化服装学院にも二千人もの入学者があった。いわゆるドレメブームである。

手に職をつけたい、自分の服は自分で作りたいという若い女性だけでなく、戦争で結婚の機会を失った女性や戦争未亡人も、自活の道として洋裁を志した。

木下惠介監督の『日本の悲劇』(53年)では、貧しい家の娘(桂木洋子)が、早く自立しようと、洋裁学校に通い、ミシンを踏む。

当時、ミシンは貴重なものだった。だから、昭和二十五年(1950)のお年玉付き年賀葉書の特等の商品はジューキのミシンだった。ミシンは憧れの商品だった。

洋裁で自立する女性を支えたミシンの普及

ミシンは自動車産業や家電産業が成長するまで長いあいだ日本の輸出品のなかでも重要な品目だった。昭和二十七年(1952)の統計を見ると、ミシンの生産台数は一三二万台。そのうち半分以上の八九万台は輸出になっている。

『あらくれ』でミシンを踏んだ高峰秀子は、幸田文原作、成瀬巳喜男監督の『流れる』(56年)でもミシンを踏む。

江戸時代から続く東京の花柳界、柳橋の芸者置屋の娘だが、町は次第にさびれていっている。若い彼女は、母親(山田五十鈴)の仕事を継ぐ気はない。

そこで、ミシンを買ってきて洋裁の勉強をする。彼女もまた洋裁で自立しようとする当時のけなげな女性の一人である。

ミシンは戦後の女性を強くした。洋裁で自立出来れば、いつまでも男性に頼らずにすむ。

戦後、ミシンと共に強くなった女性をユーモラスに描いたのが、獅子文六原作、渋谷実監督の『自由学校』(51年)。

奥さん(高峰三枝子)は、ミシンを踏んで子供服を作る。収入が増えるから強気になり、サラリーマンの夫(佐分利信)を尻に敷く。とうとう、耐えられなくなった夫は家を出てしまう。ミシンが生んだ悲喜劇。

既製服が当り前になってしまった現代では映画のなかでミシンを踏む女性を見なくなった。寂しく思っていたら、最近、とてもいい映画が作られた。

池辺葵の漫画を原作にした『繕(つくろ)い裁つ人』(三島有紀子監督)。中谷美紀演じる主人公は、神戸に住み、一人で小さな洋裁店を切りまわしている。昔からの客のために、祖母から受継いだ古いミシンを踏んで洋服を仕立てる。いまでも探せば町のどこかにこんな女性がいるのだろう。

かわもと さぶろう

評論家(映画・文学・都市)。1944年生まれ。東京大学法学部卒業。「週刊朝日」「朝日ジャーナル」を経てフリーの文筆家となりさまざまなジャンルでの新聞、雑誌で連載を持つ。『大正幻影』(サントリー学芸賞)、『荷風と東京『断腸亭日乗』私註』(読売文学賞)、『林芙美子の昭和』(毎日出版文化賞、桑原武夫学芸賞)、『映画の昭和雑貨店』(全5冊)『映画を見ればわかること』『向田邦子と昭和の東京』『それぞれの東京 昭和の町に生きた作家たち』『銀幕の銀座 懐かしの風景とスターたち』『小説を、映画を、鉄道が走る』(交通図書賞)『君のいない食卓』『白秋望景』(伊藤整文学賞)『いまむかし東京町歩き』『美女ありき―懐かしの外国映画女優讃』『そして、人生はつづく』『映画は呼んでいる』『ギャバンの帽子、アルヌールのコート:懐かしのヨーロッパ映画』『わが恋せし女優たち』(逢坂剛氏との共著)『日本映画 隠れた名作-昭和30年代前後』(筒井清忠氏と共著)『成瀬巳喜男 映画の面影』など多数の著書がある。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)