「こっち側」に好意的な「あっち側」の象徴のような作曲家

2013年に出た『筒美京平ボックス』のブックレットのインタビューで山下達郎はこんな話をしている。

「我々日本のフォーク/ロックと言われる人間にとってはずいぶん長いこと一種の「仮想敵」という存在としてあったと思うんです」

そんな発言こそ筒美京平の影響の大きさを表しているのではないだろうか。仮想敵。つまり本来的な意味では敵でないとしても倒さなければいけない相手である。

70年代に入って音楽は大きく変わった。

GSが「バンド」という形態を変えたとしたら拓郎・陽水に代表される「シンガーソングライター」という存在が力を持つようになった。

自分で書いた曲を自分で歌う。

そこに「職業作家」は介在しない。

シンガーソングライターとしてオリジナルを歌う人たちにとっては「職業作家」に書けないものを書かないと独自性を手にすることはできない。

つまり対立した関係になる。

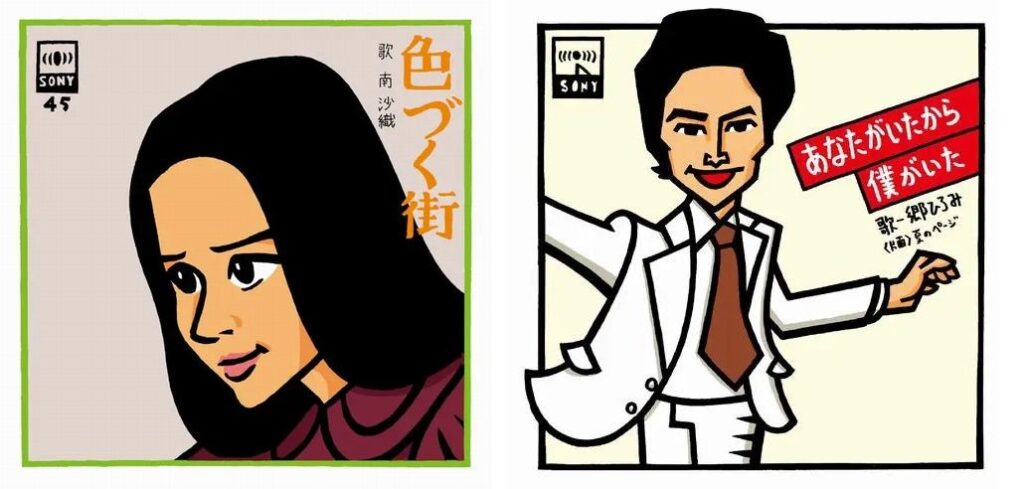

おまけに業界は圧倒的に「職業作家」の力が強かった。オリジナルのフォークやロックを歌う髪の毛の長い若者たちは自分たちの手に負えない厄介な連中だった。70年代のことを語る時に使われる「あっち側・こっち側」というのはそんな関係のことだ。

筒美京平は「あっち側」の象徴のような存在だった。それでいて「こっち側」に対して好意的な作曲家だった。

尾崎紀世彦の「また逢う日まで」を書いた作詞家、阿久悠はデビュー6年目の若手だった。筒美京平がその後に誰よりも密な関係を続けたのが松本隆だ。

言うまでもなく日本語のロックの「元祖」となったバンド、はっぴいえんどのドラマー兼作詞家。73年にバンド解散後、作詞家の道を選んだ彼の最初のヒット曲、チューリップの「夏色のおもいで」を評価していたのが筒美京平だった。

ただ、「こっち側」の人間にとってじは筒美京平がそうであるように作詞家という存在も「仮想敵」だった。当時、松本隆は「裏切者」扱いされたこともあった。

71年、72年、73年と売り上げランキングが一位になり飛ぶ鳥を落とし勢いだった筒美京平が74年に新たにデビューする新人、太田裕美の作詞に選んだのが松本隆だ。デビューアルバム『雨だれ』は全曲の作詞と作曲が二人の手によるものだった。

70年代にあった「あっち側・こっち側」の壁を崩した作詞家が松本隆で作曲家が筒美京平だ。二人の手による新しいスタイルの歌が75年の「木綿のハンカチーフ」である。

あの詞を受け取った筒美京平が「長すぎて曲がつけられない」と難色を示したエピソードは有名だ。AメロBメロ、サビという普通の歌謡曲のような形に収まらない。しかも一曲の中に男性と女性両方の言葉が歌いこまれているというストーリーソング。でもデイレクターと連絡がつかずに仕方なく作って見たら自分でも思っていなかった新しいスタイルの曲になった。もし、携帯があったら生まれていなかった名曲として語られている。歌謡曲でもニューミュージックでもない新しいポップス。太田裕美は二人のそんな実験の場だった。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)