~描いた、創った、撮った、今も生きつづける鬼才~

完全に時空を超えた場所、建物として存在している青山の岡本太郎記念館、長らく行方不明になっていて、メキシコシティの資材置き場で発見され、再生プロジェクトによって修復され、渋谷駅に設置されたドラマティックな壁画「明日への神話」……。岡本太郎の遺した作品群は身近なところにあり、目にするたびに、先に名前を挙げた同じ種族の人たちの作品がそうであるかのように感性を刺激してくれるが、この人たちに共通しているのは技術やセンスはもとよりのこと、その視線の鋭さではないだろうか。

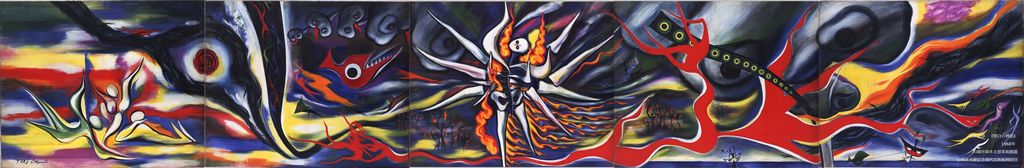

メキシコシティに新設されるはずだった超高層ホテル「オテル・デ・メヒコ」のロビーを飾る予定であったが、同ホテルが開業前の1970年ころに倒産して以来〝幻の作品〟になっていた。偶然2003年メキシコ市内の資材置き場で発見され、05年春「《明日の神話》再生プロジェクト」によって日本に持ち返えり修復作業が行われた。画面中央に象徴的に表されているのは、原爆で炸裂する人体。画面右には1954年にビキニ環礁の水爆実験に巻き込まれ被爆したマグロ漁船「第五福竜丸」、画面左には平安な世界で憩う人々の姿が象徴的に描かれている。横幅は10メートルを超える。

その顕著なのが、岡本太郎が1951年、40歳の時に東京国立博物館で見て絶賛したことによって新たな光が当たることになった縄文の土器、土偶の存在だろう。それはそれから約20年後の太陽の塔にもつながっていき、「芸術は爆発だ!」という名言ともリンクするが、視線の鋭さは2005年から06年にかけて東京都写真美術館で開催された「写真展・岡本太郎の視線」でも十二分に感じることができた、

縄文土器は、パリで民俗学を学んだ岡本太郎にとって、日本の文化・伝統は自身のルーツを確認するうえでも重要な要素になった。考古資料としてしか扱われていなかった縄文土器の造形に、新たな美の可能性を発見した。

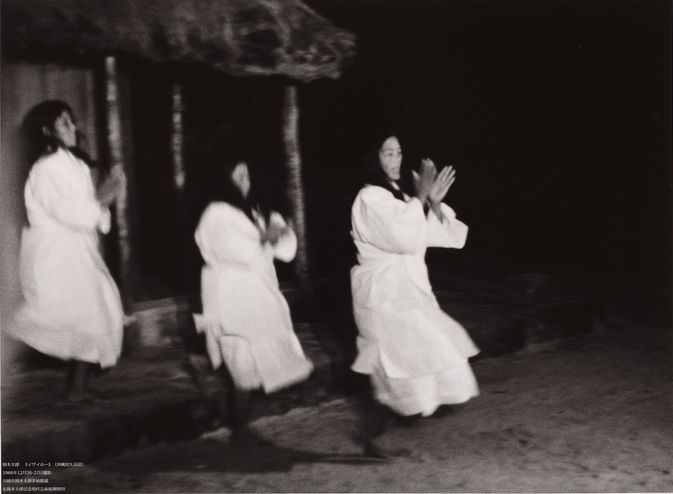

この原稿を書くにあたり、本棚から展覧会の図録を取り出し、ページをめくっていった時の衝撃。富山県から出土された縄文土器から、なまはげ(男鹿半島にて)、裏千家の路地、花巻温泉の鹿踊り、法善寺横丁、久高のろ、宮古港にて、王城首里の石畳まで日本全国を回って撮った岡本太郎のモノクロームの写真の素晴しさは、原色感の強い絵や造形物と違って、吸い込まれるような神秘性を持っていて、僕は図録に載っている評論家、山下裕二氏の「劇薬としての写真」という文章の一部を引用したくなった。

岡本が残した仕事の中で、没後新たに脚光を浴びることになった一つに写真がある。岡本が撮った写真は、作品として発表するものではなく、あくまでも雑誌に掲載する自身の原稿の挿図として撮影された。戦前、パリで過ごした10年間、岡本の周囲には多くの画家とともに大勢の写真家の友人がおり、自ら撮影して写真展にも出品していた。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)