~描いた、創った、撮った、今も生きつづける鬼才~

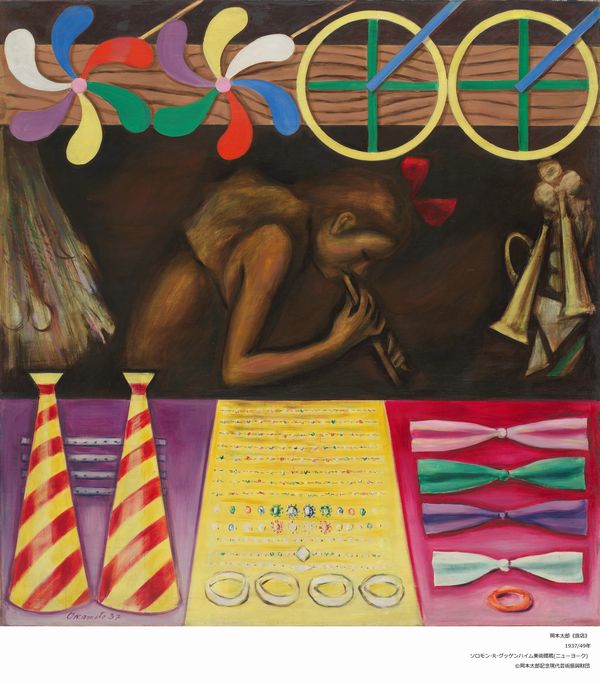

1947年第32回二科展に出品された。翌年岡本は世田谷・上野毛のアトリエで旧態依然とした画壇に対し、宣戦布告ともいえる前衛芸術運動を開始する。文学者の花田清輝らと発足させた「夜の会」の命名のゆえんとなった岡本初期の代表作である。

山下さんによれば、「1996年1月7日の岡本太郎が亡くなった直後、急いで編まれただろう『芸術新潮』5月号の特集「さよなら岡本太郎」の「カメラマン岡本太郎、奮戦す!」と題されたセクションには編集部によってこんなコメントがつけられたとあり、

「今日ではほとんど知られることのないのが、〝写真家〟岡本太郎の仕事である。もともと戦前パリ時代、マン・レイに写真を教わり、ブラッサイとは親友だったというから只者ではない。(中略)今回可能な限りネガから新たにプリントした写真を眺めながら、この人はほとんど天才ではないかと思った」

この言葉は実に的を射ている。そして、そこに僕は岡本太郎の「けっきょく、作品というのは、その作者の人生論、文化論的な視点の表現として評価されるといえるのかも知れない。だからそこには当然、どうしてもこれを写さなければという必然性がなくてはならないし、その上でなければ、実は作品批評なんてなんの意味ももち得ない」という言葉を続けたい。

岡本太郎が芸術家としての基盤を作った1930年代のパリ滞在期の作品は、戦災ですべて焼失した。そのため当時の作品の内容は、1937年にパリで発刊された初めての画集『OKAMOTO』(G.L.M.社)に掲載のモノクロの図版と、戦後に太郎自身が再制作した4点からしか伺うことはできない。そのなかでも、今回「展覧会 岡本太郎」での出品が決定した《露店》は、1983年に太郎本人によりグッゲンハイム美術館に寄贈されて以来、日本国内では実物を見ることが叶わなかった作品である。

そう、批評とか分析といったことを最も必要としないのが岡本太郎なのである。これを書きながら、その後方をうつむき加減に歩いてくる寺山修司の姿が浮かんできたが、「民族は固有の暗号をもっている。同質の生活的感動、いわば秘密のようなものだ。それによって、言葉なくお互いが理解し合う。それは隣人愛だとか同胞意識などというような、単純な枠で割り切れない、もっと繊細であり、根深い神秘なのだ。」という岡本太郎の言葉を紹介すれば、岡本太郎の〝謎めいた大きさ〟の神秘が少しだけわかるような気になれる。

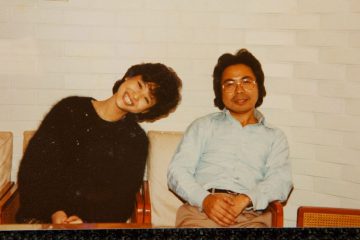

立川 直樹 (たちかわ・なおき)

プロデューサー/ディレクター 1949年生まれ。 70年代の始まりから、 メディアの交流をテーマに音楽、 映画、 美術、 舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデューサー・ディレクター。 分野はロック、 ジャズ、 クラシック、 映画音楽、 アート、 舞台美術など多岐に渡り、 音楽評論家・エッセイストとしても独自の視点で人気を集める。 著書に『シャングリラの予言(正・続)』(森永博志氏との共著)、『セルジュ・ゲンスブールとの一週間』『父から子へ伝える名ロック100』『TOKYO 1969』『すべてはスリーコードから始まった』(石坂敬一氏と共著)、『ザ・ライナーノーツ』『ラプソディ・イン・ジョン・W・レノン』『I Stand Alone』『音楽の聴き方 – 聴く。選ぶ。作る。音楽と生きる日々とスタイル。』など多数の著書がある。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)