数年前のこと。その巨大なショッピングセンターは、様々な店が並ぶ三方のアーケードを行き交う人々が必ず立ち止まるように交差して、中央付近は広い踊り場がある。ここに簡素なステージが設えられ週末にはぽっと出のタレントやお笑い芸人が繰り出してきて踊ったり歌ったりのパフォーマンスを披露している。売り出し中で必死の彼らはそれなりに真剣に取り組んでいて、わずかの時間の立ち見でも結構楽しませてくれる。

その日、目的もなく散歩がてらにショッピングセンターの人込みをウロウロしていた。すると、聞き覚えのあるメロディーが、いつもの俄仕立てのステージのほうから聴こえてきた。「あれ? 誰の歌だっけ?」「タイトルは? え~と」、遠い記憶の抽斗を巡っては独り言ち。ただ聴こえてくるのは女性ボーカルで、透明感のある歌声が心地よかった。それが元で楽曲のタイトルも忘却の彼方で、一瞬には答えがでなかった。

同い年の家人がブツブツ言いながら記憶をたどっているボクを見かねてか、いきなり、「島谷ひとみ、だわ」と来た。「何ていう歌?」「えーとねぇ、『亜麻色の髪の乙女』よ、カバー曲だけど結構ヒットしたみたい」「元歌は誰?」「なんだっけ、えーと、そう!ヴィレッジ・シンガーズとかって、覚えてる?」「そうだ!グループサウンズか!」。思いがけず高校時代のグループサウンズの名と名曲がよみがえったことにウキウキして、島谷ひとみの歌唱とともに口ずさんでいた。

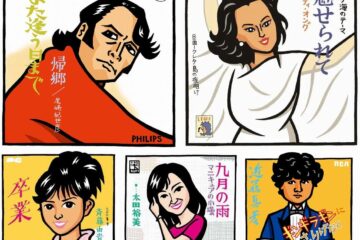

中学生でビートルズの洗礼を受け高校生の頃は、グループサウンズ(以下GS)のハシリから狂乱の時代で、ボクもはまってしまった時期があった。〝和製ポップス〟と呼ばれて登場したジャッキー吉川とブルー・コメッツの「青い瞳」(1966)、同年の秋「夕陽が泣いている」のザ・スパイダース、ザ・ワイルドワンズによる「想い出の渚」も大ヒットした。それからが熱狂的なGS時代に突入したのだ。思い出すだけでも、ザ・ジャガーズ、ザ・カーナビーツ、ザ・タイガース、ザ・テンプターズと続き、女性ファンたちの熱狂はビートルズファンさながらで〝失神女性〟も出現した。さらに本格派のザ・ゴールデン・カップス、ダイナマイツ、モップス、といった玄人好みのグループも生まれる一方で、〝失神バンド〟と呼ばれ女の子のような衣装をまとったアイドル志向のオックスなんていうGSがデビューし、数え上げればキリがなく、テレビでもチャンネルを回せば毎日のように登場していた。

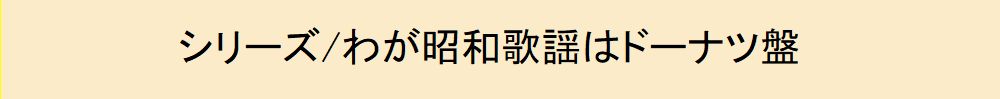

そうしたGS狂乱の中で、「暗い砂浜」(1966・日本コロムビア)、「君を求めて」(1967)の不発とメンバーの離合集散を経て「ヴィレッジ・シンガーズ」は、新しく清水道夫がリードヴォーカルとなって、ある意味爽やかさを売りにして登場したのだった。長髪でワイルドなイメージの多いGSの中で、短髪をきっちり七三分けしてアイビースーツに身を包みネクタイをして登場した。1967年8月、作詞:橋本淳、作曲:筒美京平で「バラ色の雲」を発表するや、またたく間に大ヒットを記録。フジテレビの歌謡番組「今週のヒット速報」に10週連続出演するなど、ヴィレッジ・シンガーズはレコードデビュー3作目とはいえ、作曲の筒美京平とともに実質的な初ヒットを飾った。因みに、小松久(リーダー・ギター)、清水道夫(ヴォーカル、ギター)、小池哲夫(キーボード、ヴォーカル)、林ゆたか(ドラムス)、笹井一臣(ベース)の5人は、サラリーマン風で優等生的な〝良いとこの子〟そのもののように映った。長髪やエレキギターを持てば、不良のレッテルを張られた時代に存在感を示したと言えるだろう。それとともにカレッジフォークや反戦フォークとは一線を画して、ジャッキー吉川とブルー・コメッツを意識した筒美京平は「バラ色の雲」を創ったのだった。メンバーが一新したヴィレッジ・シンガーズは、曲のスタイルも変わると同時に、作曲家・筒美京平にとっても出世作といわれるほどだった。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)