スキー・ブームの立役者トニー・ザイラー

戦争があって、スキー・ブームも中断したあと再び、スキーが脚光を浴びるのは、戦後の混乱が終って、ようやく世の中が落着きを見せた昭和三十年に入ってからだろう。

戦後のスキー・ブームをよくあらわしている映画に、昭和三十二年(一九五七)に公開された『三十六人の乗客』がある。有島頼義原作、杉江敏男監督。

三十六人を乗せた遠距離バスのなかに、一人、強盗殺人犯が乗り込んだ。それが誰かは分からない。若い刑事(小泉博)がバスに同乗し、乗客のなかにいる犯人を探る。

サスペンス映画だが、面白いのは、このバスが、東京を夜に出発し、翌朝、草津のスキー場に着くスキー・バスになっていること、乗客の大半はスキー客。

戦後の混乱期が終わり、昭和三十年代になって世の中が落着いてきている。戦前のような「スキー・マニア」がまた増えてきた。その結果、東京からスキー場へ向かう深夜バス、スキー・バスが運行されるようになった。当時のスキー人気を反映している。

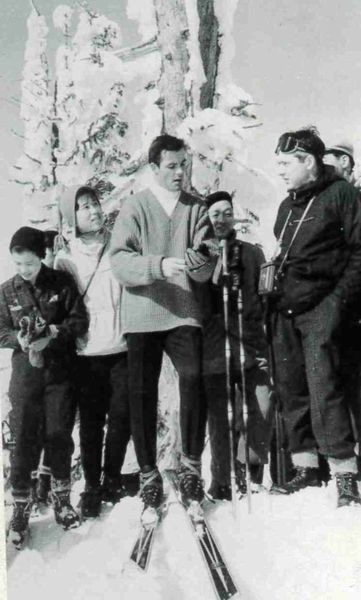

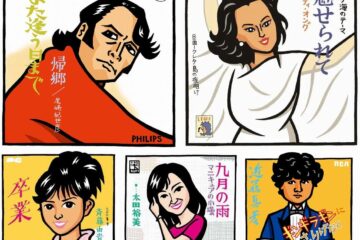

昭和三十四年(一九五九)には時ならぬスキー・ブームが起きた。立役者となったのはオーストリアのスキー選手、トニー・ザイラー。年輩の方は御記憶だろう。一九五六年の冬季オリンピックで史上初のアルペン三冠王に輝き一躍スターになった。

甘いマスクだったため映画界に誘われ、ドイツ映画『黒い稲妻』(58年)に主演(「黒い稲妻」はいつも黒の服を着ていた彼の愛称)、日本でも大人気になった。

昭和三十四年には、松竹映画『銀嶺の王者』で鰐淵晴子と共演するため来日。一大ブームを巻き起こした。私などの世代では、スキーと言えばトニー・ザイラーだった。

いまウィンター・スポーツもスノー・ボード、カーリング、フィギュア・スケートと多様化した。スキーが雄とは言えなくなったかもしれない。

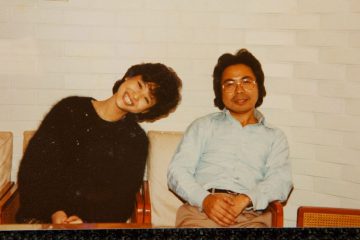

かわもと さぶろう

評論家(映画・文学・都市)。1944年生まれ。東京大学法学部卒業。「週刊朝日」「朝日ジャーナル」を経てフリーの文筆家となりさまざまなジャンルでの新聞、雑誌で連載を持つ。『大正幻影』(サントリー学芸賞)、『荷風と東京『断腸亭日乗』私註』(読売文学賞)、『林芙美子の昭和』(毎日出版文化賞、桑原武夫学芸賞)、『映画の昭和雑貨店』(全5 冊)『映画を見ればわかること』『向田邦子と昭和の東京』『それぞれの東京 昭和の町に生きた作家たち』『銀幕の銀座 懐かしの風景とスターたち』『小説を、映画を鉄道が走る』(交通図書賞)『白秋望景』(伊藤整文学賞)『いまむかし東京下町歩き』『成瀬巳喜男 映画の面影』『映画の戦後』『東京抒情』『ひとり居の記』『物語の向こうに時代が見える』『「男はつらいよ」を旅する』『老いの荷風』『映画の中にある如く』『「それでもなお」の文学』『あの映画に、この鉄道』など多数の著書がある。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)