私の生前整理 2009年11月25日号より

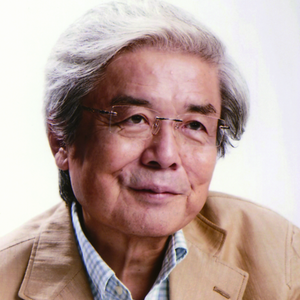

文=養老孟司

(解剖学者)

現在は死後の整理中

数年前に、防府市で曹洞宗のお坊さんたちの集まりがあった。そこでなにかを話してくれないかと頼まれた。なぜ私がお坊さんに説教をしなければならないのか、話がさかさまではないかと思ったが、やはり裏があった。若い世代のお坊さんたちが葬式の改革を考えていて、新しい形式を模索している。いろいろアイディアはあるけれど、実際にやってみないと、ピンと来ない。でも新形式をいきなりやるというわけにもいかない。ついては、どうせ防府まで話に来るなら、とりあえず死んでもらえませんか、ということだった。つまりその集まりで、私の葬式をするというのである。長年解剖をやっていて、お葬式には慣れている。でも自分の葬式は初めてだから、いいですと、と気軽にお引き受けした。私の葬儀は、多々良学園ホールで厳かに行われたらしい。戒名もきちんといただいた。

編集者がそれを聞きつけたのだと思う。今回は「私の生前整理」という趣旨で書くように、といわれた。でもそれは話がおかしい。なぜなら私はすでに葬儀も無事に済み、しっかり死んでいるのだから、いまは死後の整理中なのである。

死後の整理でなにが大変かというと、私の場合には集めてしまった昆虫標本の整理である。長年のことだから、カビは生えるわ、ラベルの髪は黄色くなってボロボロになるわ、採った場所も書いてあるのだが、なにしろ町村合併で、いまとなっては地名が古色蒼然、新時代の人にはわからなくなっている。そうかといって、古いから捨てるというわけにはいかない。その土地に、いまでは考えられもしれない虫がいたという、貴重な記録でもあるからである。

死者から生きている

人たちへの伝言

ありがたいことに、私の死後、さまざまな新技術や製品ができて、カビの掃除なんて、楽しいくらいである。カビだらけで、肝心の虫が見えないくらいだから、どうなるものかと思っていても、新洗剤で洗ってみると、昨日採集したんじゃないかというくらいピカピカ、なんともきれいに生まれ変わる。キリストの再臨とは、こういうことじゃないか。不敬罪で逮捕されそうなことを思ってしまう。

虫は世界に三千万種あるともいう。7度生まれ変わっても、調べ尽くせない数である。したがって死後はもっぱらその研究にせいを出している。時間がむやみにかかる、こういう仕事は、死んでからでないと、できない。生きているうちは、あれこれ世間がやかましい。付き合いとか、義理というものがある。司馬遼太郎は『坂の上の雲』を執筆している10年間、大阪の街を顔を上げて歩けなかったと書いている。やむを得ず、あちこちに不義理をしていたからである。

死んでしまうと、それがないのがありがたい。そうでなければ、すべてを自分でやる仕事なんか、じつはできませんよ。それが私という死者から、生きている人への伝言である。

ようろう たけし

解剖学者。1937年神奈川県鎌倉市生まれ。62年東京大学医学部卒業。東京大学医学部教授、東京大学出版会理事長を歴任。89年『からだの見方』(筑摩書房)でサントリー学芸賞を受賞。『バカの壁』(新潮社)で毎日出版文化賞を受賞。『いちばん大事なこと─養老教授の環境論」(集英社)、『運のつき 死からはじめる逆向き人生論』(マガジンハウス)他多数。

-817x1024-1C-360x240.jpg)

-scaled-360x240.jpg)